Kripper Fähren 1954 - 2006

von Alex Bohrer

1954 / Neues Motorboot "Egon von Fürstenberg" (II)

Das Motorboot "Egon von Furstenberg" (I) war am 22. August 1945 von den Franzosen beschlagnahmt worden, und am 09. Mai 1949 wurde es mit großem Schaden zuruckgegeben. Nach dem es 1951 umfangreich Instand gesetzt und repariert worden war, wurde es 1954 gegen das größere und neuere Motorboot "Rolandsbogen" des Rolandswerther Fahrmanns Ferdinand Braun getauscht. Getauft wurde es auf den Traditionsnamen "Egon von Furstenberg" (II).

Quelle: D3, E3

1959 / Umbenennung der "Linz-Bad Kripp"

Durch den stetig wachsenden Verkehr, beginnt die Fahrgesellschaft 1959 mit den Planungen fur eine neue und leistungsstarkere Autogrosfahre. Da man sich noch nicht auf einen Namen fur die neue Fahre festgelegt hat und auch der Name „Linz-Bad Kripp“ in Frage kommen konnte, wird die bisherige Motorfahre „Linz-Bad Kripp“ in „St. Martin“ umbenannt.

Quelle: B, D5

Fähre St. Martin Ansichtskarte Verlag Schoning & Co

Quelle: B, D5

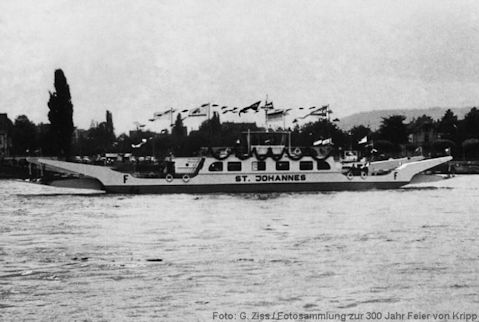

30. Juni 1960 / Fährschiff "St. Johannes"

| Am 2.November 1959 erhielt die Hilgers Werft in Rheinbrohl den Auftrag zum Bau einer neuen und größeren Autofahre, der "St. Johannes". Die Kiellegung der „St. Johannes“ erfolgte am 29.01.1960, der Stapellauf 5 Monate spater. Ein neues Kapitel in der Fahrgesellschaft beginnt mit dem Eintreffen des Neubaus am 30. Juni 1960 in Linz / Kripp Mit einer Lange von 32m, 13m Breite und einem Tiefgang bis zu 1,10m, ergibt sich eine Tragfahigkeit von 100t. Damitkonnten 15 - 20 PKW oder bis zu 400 Personen transportiert werden Foto: Kiellegung "St.Johannes" Manfred Geyer. |

Angetrieben wird sie von 2x Motoren mit je 100PS, die auf 4x feststehende Propeller mit dahinter liegendem Ruder wirken. Durch den stetig Anstieg des PKW - Ubersetzverkehr in den 1960er Jahren, wurde die „Finte“ mit ihrer geringen Kapazitat von 6 - 8 PKW sehr schnell zu klein und konnte auch als Ersatzfahre mit der groseren Autofahre „St. Martin“ nicht mehr mithalten. Das Endgultige aus kommt 1960 mit der Anschaffung des Fahrenneubau, der Autofahre „St. Johannes“ (I).

Fährschiff „St. Johannes“ Foto G. Ziss

Da sich 3 Autofähren zeitgleich in Linz nicht einsetzen lassen, wurde sie 1961 an den Schiffer und Fährmann Heinz Lurz aus Langst verkauft. Dort erhalt sie den Namen „Peter“ (II), wurde aber bereits 1976 in „Fritz Kohler“ umgetauft. 1981 kauft sie der Bauunternehmer Ernst Josef Nonn aus Brohl- Lutzing, um sie beim Umbau des Klosters St. Clemens zur Klosterschule, als Baufahre zur Insel Nonnenwerth einzusetzen. Nach der Fertigstellung wird sie 1984 nach Nassau (auf den Bahamas) verkauft, wo sich ihre Spur bis heute verliert.

Quelle: *Chronik Fähre

Oktober 1967 / Bau der Fußgängerunterführung

Im Oktober 1967 begann die Umgestaltung im Bereich des Stadtparks und des Linzer Fahranlegers wegen dem Bau der geplanten Fussgangerunterfuhrung. Diese sollte unter der B42 hindurch fuhren, so dass zukunftig die Fährgaste der Fähre, Passagiere der Ausflugsschiffe, und auch Besucher des nahen Stadtparks, gefahrlos an den Rhein und zur Fahre und zu den Schiffen hin gehen. Bis dahin mussten man immer über einen der Zebrastreifen über die viel befahrene Bundesstrase 42, die Linz vom Rheinufer trennt. Leider fiel der schon große Jakobsbaum der Umgestaltung zum Opfer, der dort an der Ecke vom Stadtpark, schon seit mindestens 1863 gestanden hat und bei dem auch nicht klar ist, ob er nicht sogar noch älter gewesen ist.

Quelle: Stadtarchiv Linz

29. April/ 50. Jähriges Bestehen der Fährgesellschaft

Auch in den Folgejahren ging die Entwicklung der Fahrgesellschaft immer weiter aufwärts. Immer mehr und immer größer werdende Fahrzeuge wurden Rhein rüber befördert. Darum mussten auch die Fähren immer wieder modernisiert oder durch größere ersetzt werden.

| Zum 50 jährigen Bestehen der Fährgesellschaft im Jahre 1970 machte sich die Fährgesellschaft daher ein besonderes Geburtstagsgeschenk und beschloss den Neubau des Fährschiffs "Stadt Linz". Dieser wurde bei der Schiffswerft Oberwinter GmbH in Rolandseck in Auftrag gegeben. |

Das bei der Schiffswerft Oberwinter am 05.11.1970 auf Kiel gelegte Fährschiff wurde nach einer Bauzeit von nur 6 Monaten am 21.04.1971 vom Stapel gelassen. Am 08. Mai 1971 wird das neue Fährschiff „Stadt Linz“ im Rahmen eines Festaktes seiner Bestimmung übergeben. Mit einer Länge über Klappen von 54m bei einer Breite von 15m und einem Tiefgang von 1 m ergibt sich eine Tragfähigkeit von 135t und somit eine mögliche Transportkapazität von 26 PKW + 200 Personen. Damit gilt die „Stadt Linz“ zu der Zeit als größte Auto- und Personenfähre auf dem Rhein zwischen Basel und Rotterdam.

Quelle: B, D5

09. Juni 1971 / Abschied von "St. Martin"

| Nach 23 Jahren Übersetzverkehr seinem bisherigen Einsatzort. Dazwischen Linz und Kripp nahm ´St. Martin´ am 9. Juni 1971 Abschied von seinem bisherigen Einsatzort. Das Fahrschiff wurde an den Hollander W. H. Martens in Huissen bei Arnheim verkauft und war dort bis seinem bisherigen Einsatzort. Das Fährschiff wurde an den Holländer W. H. Martens in Huissen bei Arnheim verkauft und war dort bis 1986 als Leih und Ersatzfähre eingesetzt. Anschließend wurde es nach Portugal verkauft, wo es bis heute verschwunden bleibt. Foto: Looveer, Huissen (NL) |

Quelle: B, D5

03.10.1973 / Neue Personenfähre "Nixe"

Ausschlieslich dem Personenverkehr dienen noch das alte Motorboote "Egon von Furstenberg" und die am 03. September 1973 angeschaffte Personenfähre "Nixe" (I) von der Schiffswerft Oberkassel. Die Nixe wird aber fur die Fährverbindung zwischen Remagen und Erpel verpachtet und ist so nur selten in Linz anzutreffen, (z. B. als Ersatzfähre oder bei Hochwasser, sie lag dann vor dem Haus Bucheneck oder am fahreigenen Steiger vor der Rheinpromenade. Bis zum 01. Juli 2006 verbleibt die Nixe in Erpel im Einsatz, bis sie durch die neue „Nixe“ (II) abgelöst wird.

| 2007 wird die alte Nixe (I) über den Schiffsmakler BST Dintelsas BV aus Dintelsas (NL) an die Stadt Ochsenfurt am Main verkauft. Sie soll dort wahrend der Dauer der Sanierung der alten Mainbrücke, als Behelfsfähre fur Fußgänger und Radfahrer eingesetzt werden. Am 31. Dezember 2011 ist die Brucke fertig und die Zukunft der „Nixe“ offen, doch da sie sich großer Beliebtheit und Popularität auch weit über die Stadtgrenzen hinaus erfreut, gründet sich im Marz 2012 der Förderverein Nixe, der die Ochsenfurter Altstadtfähre erhalten mochte. Sie wird seit dem an den Wochenenden im Fährdienst und für Charter-/ Ausflugsfahrten genutzt. |  |

Quelle: D3, Chronik Fahrgesellschaft

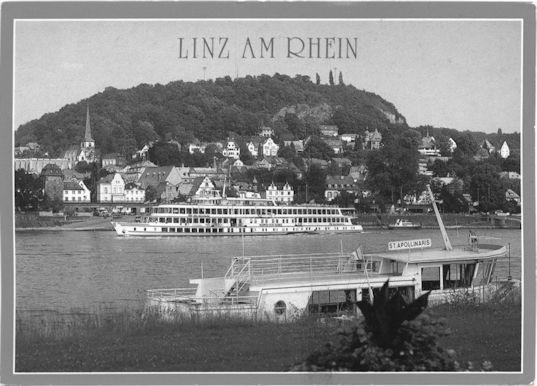

26. Februar 1983 / Neue Personenfähre "St. Apollinaris"

Am 26. Februar 1983 wird die "St. Apollinaris", eine neue Personenfahre von der Schiffswerft Oberwinter abgeliefert. Sie wird fur den Personentransport zwischen Linz und Kripp eingesetzt und lost das bis dahin noch im Dienst befindliche und in die Jahre gekommene Motorboot "Egon von Furstenberg" (II) ab. Mit ihren 21m Lange, 5m Breite und 0,80m Tiefgang, kann die „St. Apollinaris" 168 Personen ubersetzen.

Quelle: D3, Chronik Fahrgesellschaft

Ansichtskarte Rahmel Verlag GmbH, 5024 Puhlheim

Herbst 1986 / Eine neue Fähre wird geplant

In den siebziger und achtziger Jahren nahm die Zahl der übergesetzten Fahrzeuge standig zu. 1971 wurden 415.000 und 1986 bereits 615.000 Fahrzeuge von einem zum anderen Ufer des Rheins befördert. Diese positive Entwicklung und der Aspekt auch fur die Zukunft funktionstuchtig und optimal ausgerustet zu sein, ließen im Herbst 1986 den Verwaltungsrat der Fährgesellschaft zu dem Entschluss kommen, den Bau eines neuen Fährschiffes in Auftrag zu geben.

Mit einer Kostensumme von 2,6 Millionen Mark wurde der Auftrag an die Schiffswerft in Germersheim vergeben. Mit der Planung und Bauaufsicht wurde Diplom-Ingenieur Hans Stolle aus Unkel beauftragt. Die technische Bauaufsicht hatte der Germanische Lloyd.

Quelle: B, D5

14. Oktober 1987 / Autofähre "Linz-Remagen" (I)

Am 14. Oktober 1987 wurde die neue Autogrosfahre eingeweiht und ihrer Bestimmung ubergeben. Taufpaten waren die Ehefrauen der Burgermeister von Linz und Remagen, Gerti Luck und Carola Kurten, die das Fahrschiff auf den Namen "Linz-Remagen" (I) tauften.

Foto: A.Bohrer 14.06.2009

Die neue Großfähre hat eine Länge von 56m, ist 16,53m breit, und hat einen Tiefgang von 1,20m. Sie kann bei 150t Tragfähigkeit, 30 PKW oder 600 Personen tragen. Vier Schottel Ruderpropeller mit einer Antriebsleistung von je 205 PS sorgen fur den Vortrieb. Die Bauzeit betrug nur 4,5 Monaten.

Quelle: *2,5

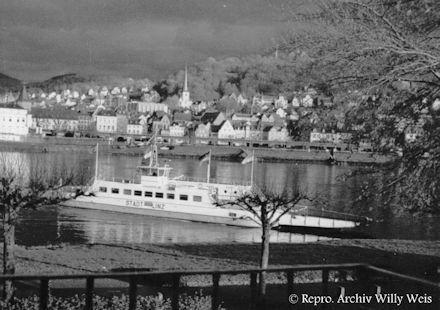

10. März 1990 / Abschied von "St. Johannes“

Die "St. Johannes" (I) war rund drei Jahrzehnte als Autofähre zwischen Linz und Kripp im Einsatz. Am 10. Marz 1990 wurde sie von einer englischen Maklerfirma zum Einsatz in der fernen Bucht von Dar es Salaam (Tansania) am Indischen Ozean angekauft. Als „M.V. Alina“ setzt sie seitdem taglich im Hafen von Dar es Salaam City und dem Distrikt Kigamboni uber. Parallel zum Verkauf der "St. Johannes" (I) wird die "Stadt Linz" in "St. Johannes" (II) umbenannt

Quelle: *2,5

Foto: Archiv Willy Weis

30. Juni 1997 / Abschied von "St. Johannes (II)"

Nach 26 Jahren war auch fur die "St. Johannes" (II), ex "Stadt Linz", die Zeit gekommen. Sie wurde an die Weser zur Fähren Bremen-Stedingen GmbH verkauft. Nach einem Umbau bei der Rolandswerft in Motzen, wurde sie als „Vegesack“ in Dienst gestellt. Anfang 2004 wird sie zum Reserveschiff und in „Stedingen“ (III) umgetauft. 2005 erfolgt der Verkauf uber Schraven B.V., Huissen, NL nach Irland.

Seit Oktober 2005 ist sie unter dem Namen "F.B.D. Tintern" für die Fährgesellschaft „Passage East Car Ferry“ aus Waterford (Ireland) im Einsatz.

Quelle: *2,5

Foto: W. Langes, www.fjordfaeren.de

15. Juli 1997 / Neue Autofähre "Linz-Remagen" (II)

Am 15. Juli 1997 folgte die bis dahin größte und modernste Autofähre, die "Linz-Remagen" (II).

Gebaut bei der Meidericher Schiffswerft in Duisburg, ist sie mit 56m Lange, 17m Breite und 1,2m Tiefgang, 1999 die größste Autofähre auf dem Rhein. Angetrieben wird sie von 4x 242 PS Schottel Pumpjets. Bei 150t Tragfahigkeit konnen rund 30 PKW oder bis zu 600 Passagiere sicher transportiert werden.

Mit Zugang der neuen Fahre wird die erste "Linz Remagen" in "St. Johannes" (III) umbenannt.

Quelle: *2,5

Foto:

A. Bohrer 22.04.2010

16. März 1998 / Verkauf der "St. Apollinaris"

Da der Personen- und Fahrradverkehr zwischenzeitlich auch bequem uber die Autofahren abgewickelt werden kann, (alle Autofahren erhielten seit dem Umbau der „Stadt Linz“ Mitte der 1980er Jahren einen seitlichen Galerieanbau), wird die Personenfahre "St. Apollinaris" nicht mehr benötigt. Am 16. Marz 1998 wird sie an Kapitan Bernd Steusloff, von der Fahrgastschifffahrt Steusloff OHG aus Rerik (Ostsee) verkauft. Dort wird sie um 5m verlangert und als Fahrgastschiff „Ostseebad Rerik“ (I) wieder in Dienst gestellt.

Durch die gute Geschaftsentwicklung, wird sie Anfang 2000 durch ein größeres Fahrgastschiff ersetzt und an die Personenschifffahrt Kapitan Ingo Muller & Sohn OHG aus Demmin verkauft.

„Heute fährt das Fahrgastschiff „Hansestadt Demmin“ durch das schöne Peenetal“ wie Kapitan Muller auf seiner Webseite schreibt.

Seit dem Umbau ist die „Hansestadt Demmin“ 26m lang, verfügt uber ein Sonnendeck fur 72 Personen, einem Salon fur 66 Personen und uber einem Tresen im Vorschiff hinter der Brücke.

Quelle: *6, Chronik Fährgesellschaft

31. August 1998 / Neues Arbeitsschiff "St. Martin“

Durch den Wegfall der Personenfahre „St. Apollinaris“ fehlte nun ein kleines Boot fur die Kripper Mitarbeiter der Fährgesellschaft, mit dem man zum Beginn und Ende des täglichen Dienstes der Autofähren ubersetzen konnte. Daher wurde am 31. August 1998 das bei Stahlbau Gunther Muller aus Spessart gebaute, neue Arbeitsboot, mit dem Namen "St. Martin" in Dienst gestellt. Es wird seit dem zum Ubersetzen des Fährpersonals und fur Wartungsarbeiten an den Fährsteigern genutzt.

Quelle: *6, Chronik Fahrgesellschaft

Fotos: A. Bohrer |  |

Am 01. Juni 2006 wird das neue Fährboot "Nixe" (II) (Werft: Stahlbau Gunther Müller, Spessart), auf der Fährverbindung Remagen - Erpel in Dienst gestellt. Es ist 24m lang, 6m breit, verfügt über 2 Motoren je 47KW und kann 75 Personen an Bord nehmen. Ein weiteres Novum der neuen "Nixe" ist eine Rampe im Bugbereich, über die es moglich ist, Radfahrer von den NATO-Rampen aus auf die jeweils andere Rheinseite zu befordern. Es bietet sogar Platz für einen Pkw / Kleintransporter mit einem Gewicht bis zu 3,5 Tonnen (z.B. Rettungsfahrzeuge).

Quelle: *6, Chronik Fahrgesellschaft

Gesamtquellenverzeichnis:Quellen:

Fotos / Ansichtskarten aus dem Stadtarchiv Linz am Rhein

StAL BA [unverzeichnet_1] Foto: Dreharbeiten auf der Fähre „Stadt Linz“

StAL BA [unverzeichnet_2] Foto: Dreharbeiten auf der Fähre „Stadt Linz“

StAL BA [unverzeichnet_3] Foto: Dreharbeiten auf der Fähre „Stadt Linz“

StAL BA [unverzeichnet_4] AK: Neuwieder Postkartenverlag Ernst Gronemeyer, Neuwied am Rhein, Rheinufer Linz mit Gierponte (ca. 1907 - 1910)

StAL BA [unverzeichnet_5] Foto: Fähre „St. Martin“ und Personenboot „Egon von Fürstenberg“ II StAL BA 1 AK: Rheinufer Linz mit Gierponte, (ca. 1894 – 1902)

StAL BA 34 AK: Blick vom Kripp i. HG Hummelsb., Luftbildaufnahme: Anmerkung: identisch mit StAL BA 520

StAL BA 91 Foto: Rheinfahrt, Die Aufnahme zeigt die umgebaute Querseilfähre im Zeitraum ab 10.1926 - 1932:

StAL BA 184 AK: Linz von Kripp aus gesehen, Autofähre „St. Martin“ und Personenfähre „Egon von Fürstenberg“ (II) Ende 1950er Jahre

StAL BA 208 Foto: Rheinfahrt, Querseilfähre, Aufnahme aus den Mitte 1930er Jahre (1932 – 09.1935)

StAL BA 219 Foto: Fährpächter, Bekanntmachung 1846

StAL BA 520 AK: Gertrud Schäfer, Linz a. Rhein, (gel. 15.09.35) Luftbildaufnahme: Rheinbefliegung 1931, Linz + Kripp mit Fähre Kern Luftbild 1145 R.L.M. freigegeben

StAL BA 633 AK: Neuwieder Postkartenverlag Ernst Gronemeyer, Neuwied, Stadtansicht von Kripp mit Gierponte um 1912 (gelaufen: 17.8.1926)

StAL BA 662 Foto: Stadtansicht von Kripp, Querseilfähre an der Anlegestelle in Linz Aufnahme aus den 1930er Jahren

StAL BA780 Foto: Rheinfahrt, 1. Fähre nach dem Krieg

StAL BA781 Foto: Rheinfahrt, Fähre mit Kahn

StAL BA 836 Foto: Rheinfahrt, Aufnahme aus den 1930er Jahren (1932 – 09.1935)

StAL BA 964 AK: siehe BA 520

StAL BA 1151 Foto: Blick vom Kaiserberg (ca. 1990 – 1997) mit Autofähre „Linz-Remagen“ (I) und „St. Johannes“ (II) und Personenfähre „St. Apollinaris“

StAL BA 1190 AK: Wwe D. Brückmann, Linz am Rhein, Rheinufer Linz mit Gierponte um 1903 StAL BA 1243 Foto: 6 Fotos vom Neubau des Arbeitsboot „St. Martin“ der Fährgesellschaft, vom Bauzustand am 8. Juni 1998 in der Werfthalle von Stahlbau Müller

StAL BA 1251 AK: Rheinufer Linz mit Personenfähre „Egon von Fürstenberg“

StAL BA 1307 AK: Hotel-Restaurant Kölner Hof und Blick nach Kripp mit Querseilfähre (Zeitraum 1932 – 1935)

Quelle A: Akten aus dem Stadtarchiv Linz:

StAL 2/10-7 Verwaltung des Gemeindewesens Gerechtsame Rheinfähre Linz-Kripp 1913-1919 auch 1933-1947 mit Zeichnungen, Vortrag etc. (siehe Sammlung Fuchs)

Quellenabkürzung:

StAL 2/10-7 (1862) = StAL 2/10-7 Rheinfähre zu Linz 1862

StAL 2/10-7 (1913) = StAL 2/10-7 Rheinfähre Linz - Kripp 1913-1919

StAL 2/10-7 (1933) = StAL 2/10-7 1933 Fähre Linz – Kripp

A1 StAL 2/10-7 (1862) Fährtarif zu Linz vom 27.05.1829

A2 StAL 2/10-7 (1862) Allgemeine Kontrakts-Bedingungen zur Verpachtung von Staatsfähren 1849 (5 Seiten)

A3 StAL 2/10-7 (1862) Allgemeine Bedingungen zur Verpachtung von Staatsfähren 1849

A4 StAL 2/10-7 (1862) Geschäftsbericht Zusammenfassung 1925 – 1929 (2 Seiten) + Übersicht ausgegebene Monatskarten

A5 StAL 2/10-7 (1862) Geschäftsbericht 1925

A6 StAL 2/10-7 (1862) Geschäftsbericht 1926 (2 Seiten)

A8 StAL 2/10-7 (1862) Geschäftsbericht 1928 (2 Seiten)

A9 StAL 2/10-7 (1913) 28.02.1913 Wasserbauamt an die Stadt Linz betreffs Kündigung des Pachtvertrages des Pächters Dörries

A10 StAL 2/10-7 (1913) 10.04.1913 Wasserbauamt an die Stadt Linz betreffs Entscheidung Übernahme der Verpachtung

A11 StAL 2/10-7 (1913) 19.04.1913 Handschriftliches ?

A12 StAL 2/10-7 (1913) 30.04.1913 Pachtvertrag Dörries (6 Seiten)

A13 StAL 2/10-7 (1913) 31.04.1913 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (2 Seiten)

A14 StAL 2/10-7 (1913) 21.08.1913 Mitteilung vom Wasserbauamt betreffs der Verpachtung der Fähre an den neuen Pächter A. Dörries

A15 StAL 2/10-7 (1913) 13.11.1913 Bürgermeister Linz an Bürgermeister in Emmerich wegen Erkundigungen zum dortigen Fährbetrieb (2 Seiten)

A16 StAL 2/10-7 (1913) 17.11.1913 Heymann Simon an Bürgermeister Linz betreffs geplanten Fährbetrieb mittels Schalde oder Fährschiff (2 Seiten)

A17 StAL 2/10-7 (1913) 17.11.1913 Abschrift des Abtretungsvertrags vom 03.03.1832 über die Fährgerechtsame der Stadt Linz, für die Überfahrt vom rechten zum linken Rheinufer, an die königliche Regierung zu Koblenz

A18 StAL 2/10-7 (1913) 18.11.1913 Heinrich Wassmuth (Spediteur) an Bürgermeister betreffs geplanten Fährbetrieb mittels Schalde oder Fährschiff

A19 StAL 2/10-7 (1913) 20.11.1913 Schulte & Söhne (Eisengroßhandlung) an den Bürgermeister A20 StAL 2/10-7 (1913) 21.11.1913 Antwort des Bürgermeisters aus Emmerich betreffs den angefragten Erkundigungen zum Fährbetrieb

A21 StAL 2/10-7 (1913) 27.11.1913 Weinstock (Holz- & Baumaterialien) an den Bürgermeister betreffs geplanten Fährbetrieb mittels Schalde oder Dampffähre

A22 StAL 2/10-7 (1913) 15.12.1913 Bürgermeister Linz an das königl. Wasserbauamt Köln betreffend der offenen Sachstandsanfrage und Mitteilung über die Ablehnung des geplanten Schaldenbetriebs (2 Seiten)

A23 StAL 2/10-7 (1913) 22.12.1913 Wasserbauamt an Bürgermeister Linz: Antwort zum Sachstand der Planungen zum Fährbetrieb (2 Seiten)

A24 StAL 2/10-7 (1913) 24.04.1914 Bürgermeister an Wasserbauamt betreffend Vorschlag von Dörries wegen Verlegung der Badeanstalt / Entwurf (2 Seiten)

A25 StAL 2/10-7 (1913) 25.04.1914 Bürgermeister an Wasserbauamt betreffend Vorschlag von Dörries zur Verlegung der Linzer Badeanstalt (2 Seiten)

A26 StAL 2/10-7 (1913) 29.04.1914 Einladung an BM zu einer Besprechung am 01. Mai 1914 beim Wasserbauamt

A27 StAL 2/10-7 (1913) 02.05.1914 Protokoll der Besprechung vom 01. Mai 1914 beim Wasserbauamt (2 Seiten)

A28 StAL 2/10-7 (1913) 11.07.1914 Schreiben des Verein zur Wahrung städtischer und gewerblicher Interessen in Linz an Herrn Minister für öffentliche Arbeiten mit der Bitte um Hilfestellung in Sachen Fährangelegenheit Dörries (2 Seiten)

A29 StAL 2/10-7 (1913) 18.09.1914 Bescheid der Rheinstrombauverwaltung an den Verein zur Wahrung städtischer und gewerblicher Interessen in Linz betreffs der Eingabe des Herrn Minister für öffentliche Arbeiten bezüglich der Linzer Fährangelegenheiten

A30 StAL 2/10-7 (1913) 29.03.1915 Wasserbauamt an den Bürgermeister betreffs Mitteilung des Ergebnisses zur eingeleiteten Untersuchung vom 18.05.1915 gegen den Fährpächter Dörries

A31 StAL 2/10-7 (1913) 06.04.1915 Wasserbauamt an den Bürgermeister betreffs Mitteilung des Ergebnisses der eingeleiteten Untersuchung aufgrund der eingereichten Bürgerbeschwerden vom 05.04.1915 gegen den Fährpächter Dörries (2 Seiten)

A32 StAL 2/10-7 (1913) 01.03.1918 Antrag des Fährpächters Dörries an den Landrat wegen Erhöhung des allgemeinen Fährtarifs (4 Seiten)

A33 StAL 2/10-7 (1913) 25.04.1918 Protokoll des Wasserbauwart Hill über die Vernehmung des Fährpächter Dörries betreffs der Beschwerde des Linzer Spediteurs Johann Lück

A34 StAL 2/10-7 (1913) 01.05.1918 Antwort vom Wasserbauamt an die Gebr. Lück betreffen der eingereichten Beschwerde

A35 StAL 2/10-7 (1913) 05.05.1918 Antwort der Gebr. Lück an das Wasserbauamt (2 Seiten)

A36 StAL 2/10-7 (1913) 07.05.1918 Protokoll zum Beschluss des Bau-Auschusses vom 03. Mai 1918 betreffs Fährangelegenheit

A37 StAL 2/10-7 (1913) 16.12.1918 Protokoll der Sitzung des Bau-Ausschuss vom 15. Dez. 1918 betreffend der Zustände an der Linzer Fähre

A38 StAL 2/10-7 (1913) 12.05.1919 Beschluss der Stadtverordneten vom 12. Mai 1919 betreffend Schreiben an die Schifffahrtsgruppe West

A39 StAL 2/10-7 (1913) 15.05.1919 Bürgermeister an Schifffahrtsgruppe West betreffs der Wiederaufnahme des Fährbetriebs Linz - Kripp

A40 StAL 2/10-7 (1913) 21.05.1919 Antwort der Schifffahrtsgruppe West an den Bürgermeister A41 StAL 2/10-7 (1913) 23.06.1919 Eingabe d. Bürgermeister an den Ortskommandanten von Kripp zur Wiederaufnahme des Fährbetriebs

A42 StAL 2/10-7 (1913) 11.08.1919 Bürgermeister an Wasserbauamt betreffend Fährangelegenheit, Tariferhöhung, Beschwerden (4 Seiten)

A43 StAL 2/10-7 (1913) 23.09.1919 Beschluss der Stadtverordneten vom 15. Sept. 1919 betreffs Überwachung und Einleitung weiterer Schritte zur Eintritt in die Fährpacht (2 Seiten)

A44 StAL 2/10-7 (1913) 04.10.1919 Protokoll zur Sitzung der Stadtverordneten vom 08.10.1919 betreffen den gefassten Beschlüssen vom 29. Sept. 1919 mit aktuellem Sachstand bezüglich des Fortschritt bei Übernahme der Fährpacht sowie dem aktuellen Stand bei den Verhandlungen mit Remagen (2 Seiten)

A45 StAL 2/10-7 (1913) 04.10.1919 Bürgermeister Linz an den Oberpräsidenten betreffs Eintritt in den Pachtvertrag zur Fähre Linz

A46 StAL 2/10-7 (1913) 06.11.1919 Sachstandsanfrage des Bürgermeister Linz an den Bürger- meister von Remagen betreffend der gemeinsamen Pachtung der Linzer Fähre

A47 StAL 2/10-7 (1913) Abschrift der Baubeschreibung des Fährschiff Königswinter (11 Seiten) A49 StAL 2/10-7 (1913) Abschrift des Liefervertrags für eine Doppelschrauben- Dampffähre für Königswinter (6 Seiten)

A50 StAL 2/10-7 (1913) Zusammenfassung Fährangelegenheit v. 1913 – 1920 (8 Seiten)

A51 StAL 2/10-7 (1933) Plan Landebrücken 01.09.1931

A52 StAL 2/10-7 (1933) 01.05.1933 Bericht über die Entwicklung der Fähr-Gesellschaft seit der Gründung 1920 (6 Seiten)

A53 StAL 2/10-7 (1933) 04.05.1933 Bericht über die kaufmännische Überprüfung der Rheinfähre Linz-Kripp GmbH (9 Seiten)

A54 StAL 2/10-7 (1933) 21.05.1933 Antworten und Bemerkungen zur kaufm. Überprüfung durch den Geschäftsführer Unkel (2 Seiten)

A55 StAL 2/10-7 (1933) 14.01.1935 Ausbietung Fährpacht zu Linz

A56 22.01.1953 Schreiben vom 22.01.1953 an den Bürgermeister wegen Behinderung der Fähre durch die Ausflugsschiffe an den Landungsbrücke

A57 Jahresbericht von 1926 an das Bauamt bzgl. Nutzung der Fähre

A58 StAL MA15 Chronik Rheinfahrt von Fuchs

A59 Auszug aus den Akten der Provinzial-Steuerverwaltung Neuwied betreffend die Fähre Linz / Rhein (9 Seiten) A60 StAL 4 Nr.17 Rheinwerft (2 Seiten)

Quelle B: W. Langes ( www.fjordfaehren.de ):

Webseite über Wagenfähren (Autofähren) damals und heute und umfangreiches Privatarchiv

Quelle C: Traditionsverein Kripp (Horst Krebs und Willy Weis):

C1 Webseiten: www.mein-kripp.de / www.ons-kripp.de / www.geschichte-kripp.de und umfangreiches Privatarchiv

C2 Chronik von Kripp, Herausgeber Traditionsverein Kripp, verantwortlich: Dr. Peter Ockenfels

C3 Zeitungsbericht: „Kripp: Tödlicher Irrtum! von W. Weis und H. Funk

Quelle D: Bücher

D1 Anton und Anita Rings: „Linz ein Stadtbild im Wandel“

D2 „1100 Jahre Linz am Rhein 874 – 1974“ Kapitel 5. Verkehr, Post und Nachrichtenübermittlung (Seite 317 - 319)

D3 „Aus der Geschichte der Rheinfähre Linz – Kripp“ von Josef Siebertz veröffentlicht 1974 im Festbuch zur 1100 Jahrfeier von Linz.

D4 1100 Jahre Langst-Kierst und Ilverich, „Die Rheinfähre Langst –Kaiserswerth“ von Franz-Josef Radmacher

D5 „Seit 550 Jahren ist die Rheinfähre Brücke zwischen Westerwald und Eifel“ Artikel im Heimatjahrbuch des Kreis Ahrweiler von Hermann Josef Fuchs von 1995

Quelle E: Sonstige Quellen

E1 Stammtafel Heinrich Lurtz (Eigene Recherchen und Auskünfte von Herrn Lurz, Ockenfels)

E2 Rechercheergebnisse Fähren Rolandseck

E3 Rechercheergebnisse Personenfähren / Motorboote Nonnenwerth

E4 Rechercheergebnisse Fähren aus Kaiserswerth – Langst-Kierst

E5 Stadtarchiv Remagen: Rede von Stadtbaurat i.R. Walter Fuchs: "Entwicklung der Rheinfähre Linz-Kripp" gehalten zur Einweihung der Querseilfähre am 7. Juli 1948 im Lokal "Zur Fähre" in Kripp

Kurzchronik der Fährgesellschaft (Excel-File von der Fährgesellschaft selber)

03.11.1834 1. Gierponte 1893 neue eiserne Gierponte durch die Pächterin Wwe. Christian Lurz 1920 Gründung einer GmbH mit 14.000,- DM, Beteiligung durch die Städte Linz und Remagen 1937 erste freifahrende Fähre 09.02.1945 Zerstörung der Fähre durch Bombenvolltreffer 07.07.1948 Beschaffung einer kleineren Fähre 1949 Beschaffung der Fähre "St. Martin", verkauft 09.06.1971 1953 Beschaffung der Fähre "Finte", verkauft 1960 nach Langst 30.06.1960 neue Fähre "St. Johannes", Erbauer - Hilgers-Werft, Rheinbrohl 08.05.1971 neue Fähre "Stadt Linz", verkauft an die Fähren Bremen - Stedingen 15.07.1997 neue Fähre "Linz-Remagen" Erbauer - Meidericher Schiffswerft, Duisburg 16.03.1998 Verkauf der Fähre "St. Apollinaris" an Bernd Steußloff, Kröpelin 31.08.1998 neues Arbeitsschiff "St. Martin" 01.06.2006 neue Fähre "Nixe", (Betreibung zwischen Remagen und Erpel in Eigenregie) Erbauer - Stahlbau Müller, Spessart

Besetzung Kripp 1918

aus amerikanischer Sicht

von Horst Krebs

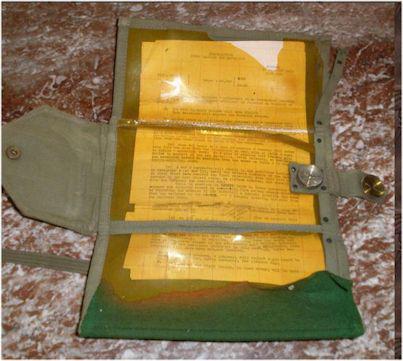

Der Einsatzplan wurde am 22. Dezember 1922 geschrieben. Der Truppe stand das Kartenmaterial Bonn/Mayen im Maßstab 1:50.000 zur Verfügung. Die Mappe habe ich in Amerika gefunden. Teile der Dokumente sie unten

Foto Horst Krebs

Der obige Anweisungsplan war für den 22. Dezember 1918 um 09:00 Uhr morgens vorgesehen. Ich habe dieses Dokument in deutsch übersetzt:

1.

Der Feind hat sich auf eine Linie Sinzig – Oedingen zurückgezogen,

wird uns aus der Nähe von Bodendorf berichtet.

2.

Die 84th Infantery Brigade wird Sinzig einnehmen. Dieses Battalion

wird die Infantery Attacke unterstützen.

3.

Zwei Stunden zuvor werden die Companies A, B, C (eine Kolonne

weniger) und die Company D auf der Linie Hütte – Koisdorf in

Position gebracht (außer der letzten Kolonne). Eine Company rechts,

die anderen links in der vorgesehenen Reihenfolge.

4.

Von einer Stunde vor bis 15 Minuten nach der Attacke wird Company A

Feuerschutz geben für den Bereich der Straßenkreuzungen auf der

östlichen Seite von Waden B östlich bis zur Eisenbahnlinie. Von

einer Stunde vor bis 15 Minuten nach der Attacke wird Company B

Feuerschutz geben für den Bereich der Straßenkreuzungen auf der

östlichen Seite von Waden B westlich der Straße Sinzig –

Ahrenthal. Diese Company wird 15 Minuten nach dem Angriff das 1st

Battalion, die 167th Infantry innerhalb 500 Meter unterstützen und

wird sich selbst in Position bringen von der Kreuzung Waden B bir zur

Straße Sinzig – Ahrenthal.

Die Companies A und B bleiben

solange in ihren Positionen, bis das Battalion vor ihnen ihre

gesteckten Ziele erreicht hat und sich weiter auf der direkten Route

mit der Angriffswelle und der Unterstützung der Infantery die

Position gewonnen hat. In dieser Position wird die Infantery jede

Attacke der Widerständigen unter Feuer nehmen. Company A übernimmt

den Schutz östlich der Eisenbahn und Company B übernimmt den Schutz

westlich.

Anschließend wird Waden B von den Companies A und B

verlassen und die Straßen werden besetzt in Sinzig vom Norden und

Westen, sowie gleichzeitig die Straßen nach Kripp vom Süden und vom

Westen. Zusätzlich wird Company D indirekten Feuerschutz geben von

den nördlichen Hängen des Helenenberges und des Mühlenberges. Beim

Eintreffen dieser oben angegebenen Positionen werden die beiden

Kompanien als Reserve bereitstehen. Company C, von einer Stunde vor

dem Angriff bis 45 Minuten danach, wird die Eisenbahnlinie

nordöstlich von Sinzig bis zur Straße nach Kripp unter Feuerschutz

nehmen. Company D wird gleichzeitig die Straße Sinzig – Bodendorf

absichern.

5. Die dritte Angriffswelle, Company C, wird dem

Kommando Offizier der 167th Infantery während der Zusammenarbeit

unterstehen.

6.

Unsere weiteren Kriegsgeräte bleiben an der Straße Franken –

Waldorf versteckt, bis wir sie brauchen oder anderweitig befehligt

wird. Pferdewagen werden entladen in der Schlucht von Ziemet und

später weitergeführt zu den Hügeln

nördlich von Ahrenthal. Folgeaufträge werden für weitere Deponien

erstellt.

7. Ausrüstungsstelle wird an der Harbachsmühle

sein.

8. Ich bin pünktlich in Ahrenthal, anschließend um

200.2 am ZIEMET

Winn, Major, Commanding

Verteilungsliste: C.G. 84th Inf.Brig.;C.O. 149th M.G.Bn.; C.O.167th Inf.; C.O. 168th Inf.; C.O. 151st F.A.; Div M.G.O.; Bn. S.O. und alle Zugführer und Begleiter

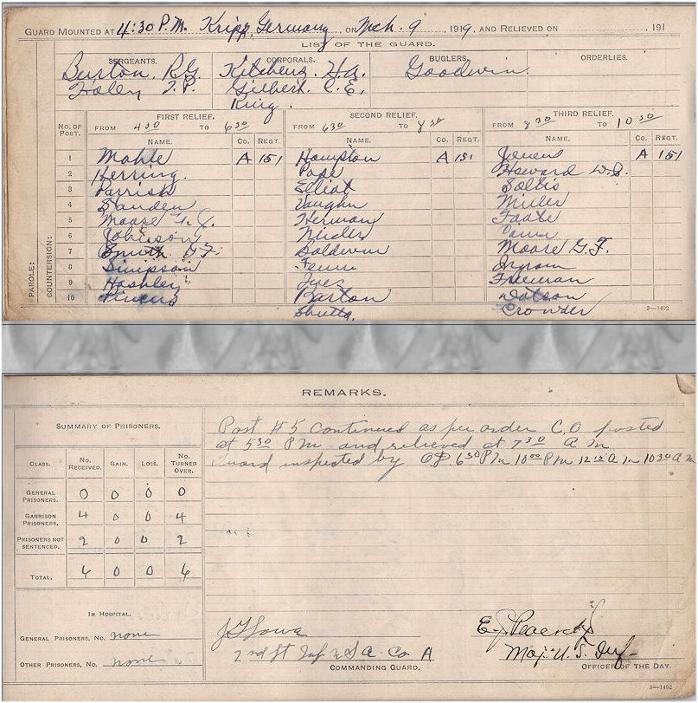

Es gab während der Besatzungszeit auch Gefangene, meist Soldaten aus den eigenen Reihen, welche die Militärgesetze missachtet hatten. Die Gefangenen und das Gelände in Kripp wurden rund um die Uhr bewacht von Wachmanschaften mit je 10 Soldaten pro Schicht. Jede Wachmanschaft bestand aus 3 Schichten je 2 Stunden dazu gehörig 2 Sergeanten, 3 Corpoarals und einen Hornisten. Auf dem Foto unten ist solch ein Wachprotokoll dargestellt. Es wurden dort nicht nur die Namen des Wachpersonals aufgeführt, sondern auch die Anzahl der Gefangenen im Lager oder im Hospital, die Ereignisse der Wachgänge sowie die Unterschriften des Kommandierenden der Wach- manschaft sowie des Offiziers vom Dienst. Die Eintragungen des , auf der nächsten Seite abgebildeten Wachprotokolls, entstanden am 9. März 1919 nachmittags von 16:30 bis 22:30 in Kripp von der 151th Machine and Gun Battalion.

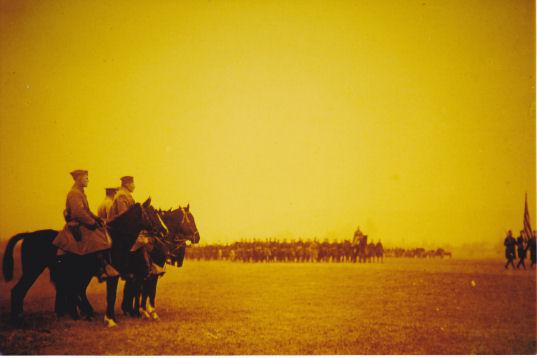

Am 16. März 1919 ist in Kripp eine Inspektion des Oberkommandierenden General Pershing geplant. Der Empfang soll unterhalb der Straße des Rheinufers erfolgen.

Ein

amerikanischer Augenzeuge, der sein Quartier in der Villa Hettlage

hatte, berichtet:

Seit einigen Tagen bringen wir unser Quartier

auf Vordermann. Wir haben Reinigungs- und Poliermittel bekommen, um

in Bereitschaft für eine Inspektion des Generals John J. Perching zu

sein.

Unsere Ausrüstung soll einer Inspektion unterwofen werden und alles wird gesäubert, damit alles in bester Ordnung ist, wenn „Black Jack“ durch die Quartiere geht. Die größte Aufmerksamkeit soll aber unserer Kleidung gelten. Der Major versucht alles, dass die Präsentation erfolgreich wird, alle unsere Uniformen und Mäntel wurden gebügelt. Des weiteren wird sichergestellt, dass alle Armstreifen, Abzeichen und Bereichsleiterinsignien ordnungsgemäß vorhanden sind. Viele dieser Überprüfungen haben auch in anderen Bataillionen in den letzten Tagen stattgfunden, um ein einheitliches Bild abzugeben.

Foto Horst Krebs

Nun endlich, der Tag ist gekommen, wo General Pershing nach Kripp kommt. Ein kalter, feuchter und kühler Tag, aber wir haben Glück, dass die Empfangstruppe hier an den Wohnungen entlang des Rheinufers stehen muss, und so haben wir nur einen kurzen Weg im Gegenzug zu anderen Bataillionen, die einen längeren Weg machen müssen. Es wurden keine Pferde oder zu ziehende Geräte überprüft, es gilt nur die Inspektion des Soldaten. Bis 10:00 sind wir alle positioniert, der Empfang ist für 11:00 angesagt, soweit die Gerüchte es sagen.

Seit 08:00 Uhr sind die Truppen unterwegs zu ihren Empfangsstellungen. Unser Bataillion ist schon um 09:00 aufgestellt und marschiert über den Paradeplatz um sich als letztes Bataillion zu positionieren. Die Gesichter der ersten Reihe sind nach vorne gerichtet, links die Reihen stehen in einem Abstand von zwei Meter gegenüber.

Am

Ende der Reihe kommt dann Generaql Pershing, der Kommandeur der

amerikanischen Besatzungsarmee gefolgt vom kommandierenden General

des gesamten Army Corps, dem General unseres Army Corps sowie die

Kommandoführer der Regimenter und Bataillione und den Captains. In

der Wartezeit dürfen wir uns bewegen und uns umdrehen, aber nicht

die Position verlassen. Die Truppen der Hauptquartiere stehen etwas

höher zum Fluß, da wo die Wohnhäuser stehen. Es ist 11:00, es ist

12:00 und kein General Pershing. Wir bewegen uns etwas, um uns warm

zu halten. Warum in der Welt kommt er denn nicht, und wenn er am

Nachmittag kommt, warum stehen wir denn schon so früh hier. Dieser

Besuch des Generals soll der erste Schritt unserer Heimreise sein,

und wenn dieser Tag schon so schlecht in der Zeit organisiert ist,

wie wird das denn aussehen, wenn wir den Rückzug aus Deutschland

antreten sollen.

Mehrere kleine Gruppen von Zivilisten sind

hier und da auf den höher gelegenen Flächen versammelt um General

Pershing persönlich zu sehen. Um 13:00 ertönt ein Hornsignal von

der HDG Truppe, welches jetzt unsere Aufmerksamkeit erfordert. Wir

hören die Stimmen der Kompaniechefs und sehen, wie eine Limousine

vor uns auf der Straße erscheint. Der Trompeter bläst den Ruf: „Der

General“. General Pershing montiert sein Lieblingspferd, einen

weißen Schecken, genau, wie es die anderen Generäle auch tun. Dann

reitet er im schnellen Galopp um die Außenseite der Division,

während die HDG Band Musik spielt. Dann beginnt am anderen Ende die

Inspektion. Insgesamt gibt es elf Musikeinheiten, es wird ohne

Unterbrechung gespielt.

Um 15:30 erfolgt die Inspektion bei uns. General Pershing beeilt sich, es gibt bei jedem Regiment nur ein oder zwei kurze Stopps, um den Männern Fragen zu stellen, wie schnell sie antworten und wie qualitativ die Antworten sind. Der

General lobt die Ordentlichkeit des Machine Gun Bataillions und erklärte dem Captain, dass es das ordentlichste Bataillion gewesen ist, dass er bislang gesehen hatte. Die Inspektion ist um 16:00 beendet. General Pershing steigt auf die Ballustrade eines Gebäudes und hält eine 10 minütige Rede. Er lobte unsere Division und bekräftigte unseren Anteil, diesen Krieg gewonnen zu haben, und er versprach, dass wir alle bald nach Hause kommen werden. Wir bedankten uns bei dem General und sagten ihm, das es das gewesen ist, was wir hörten wollten. Oh, boy, wir waren glücklich. Was für ein wunderbarer Tag. Damit löste sich die Ansammlung auf, alle traten den Heimweg an. Manche hatten nur ein bis zwei Kilometer zu marschieren, so wie wir, andere kamen erst gegen morgen an. Und waren sie alle glücklich? Ja, der General sagte, wir kommen jetzt alle nach Hause, nur das zählt für uns. Jetzt haben wir Hunger wie ein Bär, und es tun uns diejenigen leid, die erst morgen früh etwas zu essen bekommen.

Foto: Horst Krebs

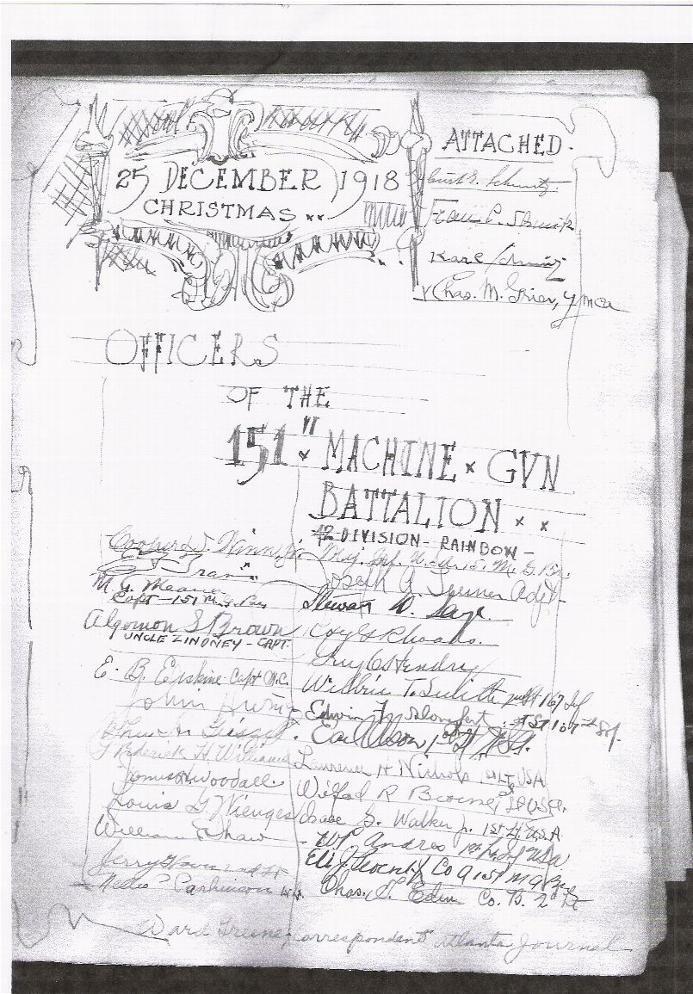

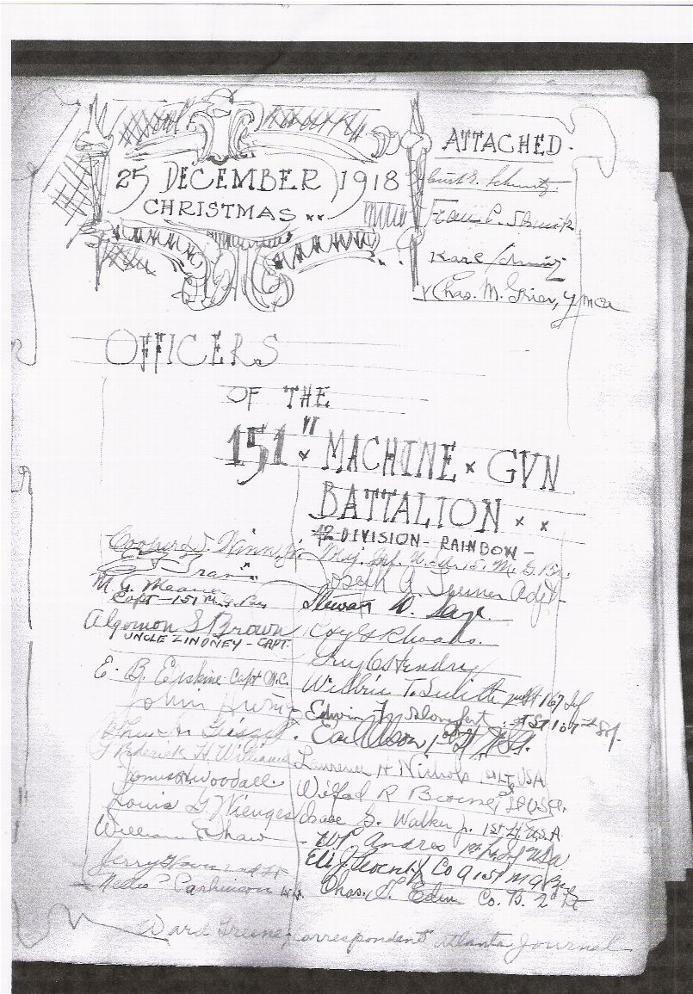

Die amerikanische YMCA, das deutsche Äquivalent der CVJM, war stets ein begleitender Bestandteil der Truppen. Am Beispiel der Einladung amerikanischer Offiziere bei Graf Taveggi in Kripp im Batterieweg am 25. Dezember 1918, war ein Mitglied der YMCA zugegen. Im Gästebuch des Grafen sehen wir oben rechts die Unterschrift von M. Grier, YMCA. Die Kopie der Gästebuchseite haben wir 2012 von der Enkelin des Grafen erhalten, die heute noch in England wohnt.

Foto: Horst Krebs

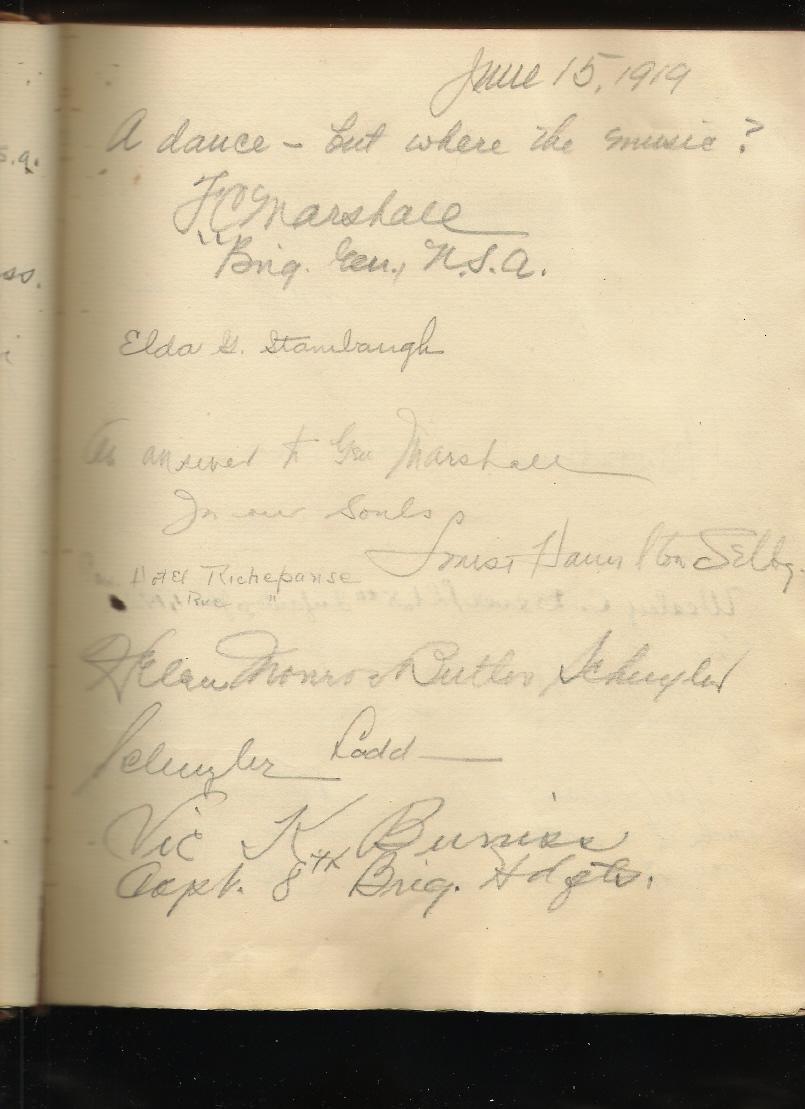

Brigade

General Francis F. Marshall war 1918 der Führer und Generalstabschef der 1st US

Infantry Division in Frankreich, und es war seine Aufgabe 600.000

Soldaten wieder nach Amerika zurückzubringen. Er bekam hohe

Auszeichnungen und wurde von 1918 bis 1924 der Stellvertreter von

Chef Adjudant General Pershing.

Im Juni 1919 war

Brigade General Francis F. Marshall einige Tage Übernachtungsgast bei Graf

Taveggi in Kripp im Batterieweg. Am 15. Juni 1919 trug er sich bei

Graf Taveggi in Kripp in dessen Gästebuch ein. Der Eintrag lautete:

„Lasst uns tanzen – aber wo ist die Musik?“

1918, als die Rainbow Division im Dezember in Sinzig und Kripp Quartier bezog, als Teil der Besatzungsarmee, erstellte die YMCA eine Liste der Truppenbewegung der Rainbow Armee, angefangen im November 1917 bis zum Endziel Kripp Dezember 1918. Kripp war die letzte Station der Rainbow Division. Von hier ging es im April zurück nach Brest/Frankreich auf ein Schiff nach Amerika. Auf den 3 Aufzeichnungen unten läßt sich der Weg verfolgen. Die YMCA erstellte diese Liste wegen den Kostenabrechnungen. Sie wurden vom amerikanischen Militär bezahlt.

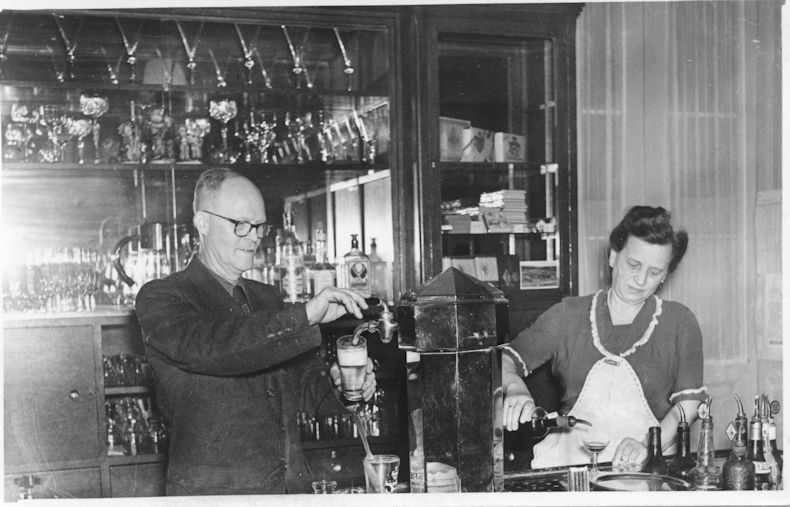

In einer Autobiographie des amerikanischen Corporals Alfred H. Phillips liest man über Kripp im Jahre 1919:

Wir gingen

Patrouille in Kripp, da es an der Randzone des besetzten Gebietes

lag. Kripp liegt an einem großen Fluss, und gegenüber dieses

Flusses war das Land nicht mehr besetzt. Ohne Erlaubnisschein war es

den Krippern nicht erlaubt, den Fluss zu überqueren. Das galt auch

für die Menschen auf der gegenüberliegenden Seite, die den Fluss

nicht überqueren durften.

Es gab einen Gastwirt auf der Kripper

Seite, der unerlaubt den Fluss überquerte und dort den Alkohol

kaufte. Das funktionierte, da wir nur von 06:00 morgens bis

Mitternacht patroullierten. Wir hatten in Kripp Räumlichkeiten, in

denen wir von Mitternacht bis 06:00 in der Frühe übernachten

konnten. Eines nachts hatten wir ihn erwischt, als er mit seinem Boot

mit den Fässern Alkohol anlegte. Wir befahlen ihm, dass Boot am Ufer

zu entladen, dann rollten wir die Fässer weg. Am nächsten Tag

hatten wir einen Wagen besorgt, auf dem wir das „Strandgut“

aufluden. Es waren 15 Gallonen bester Cognac, den wir später in der

Truppe verteilten. Das Wetter hier ist nicht so brütend heiß, an

den Straßen und auf den Feldern gibt es viele Obstbäume. Äpfel,

Birnen und Pflaumen und es gibt hier die besten Erdbeeren, die du

jemals gesehen hast.

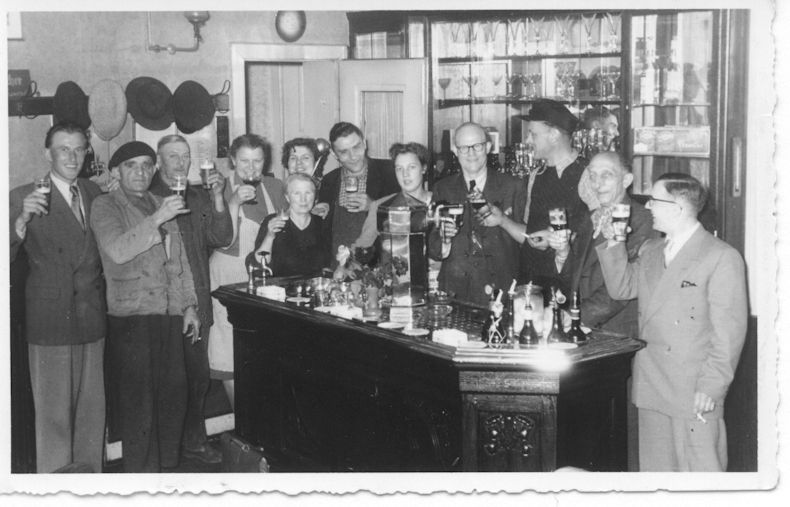

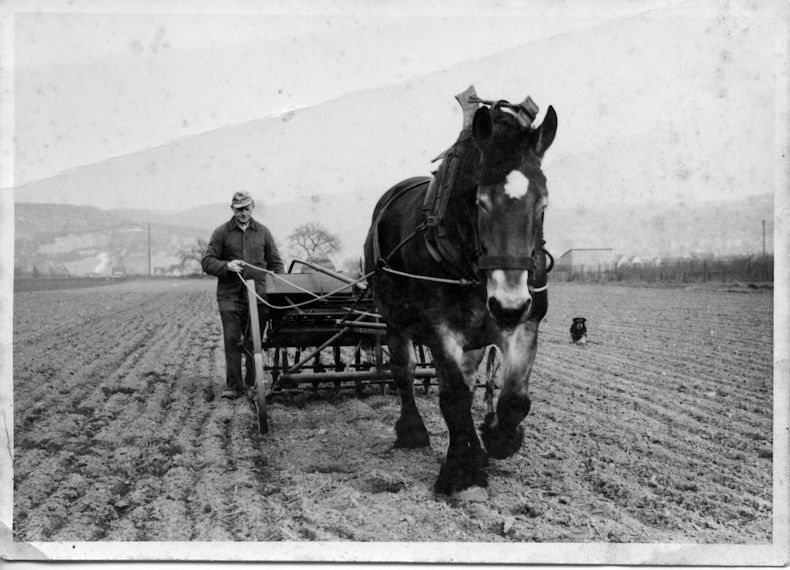

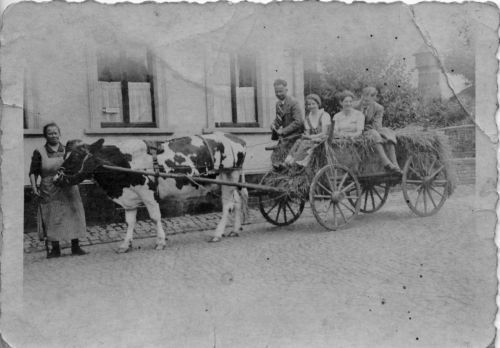

Im April 1919 begann dann der schrittweise Rückzug der amerikanischen Besatzungsarmee. Die Ahrwiesen rechts und links der Ahr waren die Futter-plätze von tausenden von Pferden und Eseln, vornehmlich von den amerikanischen Truppen, die sich schon auf dem Heimweg befanden und die Tiere hierlassen mussten. Kripp wurde hier zur Sammelstelle wegen der weiträumigen Lage, wo die Tiere essen und laufen konnten.

Auf der linken Seite oben fließt die Ahr in Richtung Mündung in den Rhein

Fotoquelle:US Remount Station at Kripp,Germany 1919,Greg Krenzelog,Veterinary Corps

Die meisten Tiere wurden hier in Kripp verkauft, viele nach Belgien und Luxemburg, aber auch die Kripper beteiligten sich an dem Erwerb der Tiere, teils für die eigene Landwirtschaft, anderseits als Nahrung für die Bevölkerung. Der ehemalige Johannessaal in der heutigen Quellenstraße diente den Amerikanern als Auktionshaus.

Die

beiden unteren Fotos sind aus einem Album einer amerikanischen

Familie, dessen Großvater in der Veterinary Group in Kripp dabei

war. Es handelt sich um den Soldaten, der in der zweireihigen Gruppe

der sechste von links ist. Dieses Foto ist eindeutig von Kripp und

wurde von dem Soldaten selbst beschriftet mit „Kripp Germany“.

Bei dem Foto darunter sieht man den gleichen Soldaten mit gekreuzten

Beinen. Dieses Foto soll auch von Kripp sein, konnte aber bislang

noch nicht belegt werden. Corporal Alfred H. Phillips schrieb hier:

„Circa 35 Km von Koblenz liegt

Kripp. Dort gab es vier Veterinär Schwadrone. Die 301, 303, 305 und

die 306. Wir bekamen Pferde von allen Teilen des besetzten Gebietes.

Einmal hatten wir über 2000 Pferde und Esel gleichzeitig auf den

Ahrwiesen.

Schwadron auf der Ahrwiese bei Kripp. Oben links steht „Kripp Germany“

Quelle:US Remount Station at Kripp,Germany 1919,Greg Krenzelog,Veterinary Corps. Neil Bruntrager who originally posted the pictures. His grandfather was in this corps and stationed at Kripp

Irgendwo 1919 in Kripp

Quelle:US Remount Station at Kripp,Germany 1919,Greg Krenzelog,Veterinary Corps. Neil Bruntrager who originally posted the pictures. His grandfather was in this corps and stationed at Kripp .

Hier anschließend noch 2 Bilder von den Kripper Ahrwiesen 1919 aus dem Kriegstagebuch von Walter A. Erickson, Remount Squadron No. 302, A.E.F

Foto Nähe Godenhaus

Die Pferdewagen auf der Kripp/Sinziger Ahrwiese 1919

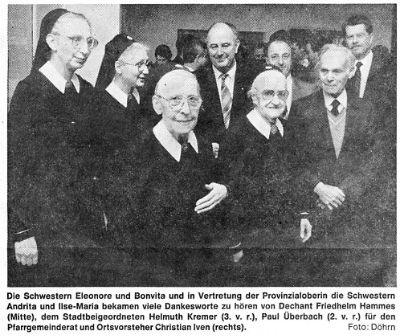

Kripper Ordensschwestern

von Willy Weis & Hildegard Funk

Die

karitativen Tätigkeiten und die christlichen Vereine bilden seit

jeher einen lebendigen Baustein der Pfarrgemeinde.

Ordensgemeinschaften oder Kongregation sind meist mehr dem aktiven

Leben der Krankenpflege, der Caritas, der Schule und der Erziehung

verpflichtet.

Eine

kaum zu überschätzende Lebendigkeit stellte für den Ort Kripp die

Ansiedlung von Ordensleuten dar. Mit deren Antritt began für Kripp

eine segensreiche Wirksamkeit, die bis in die jüngste Vergangenheit

währte. Sei es, dass man den Kripper Bürgern in seelischen Nöten

als Ansprechpartner Hilfestellung oder im medizinischen Bereich

Beistand leistete.

|  |

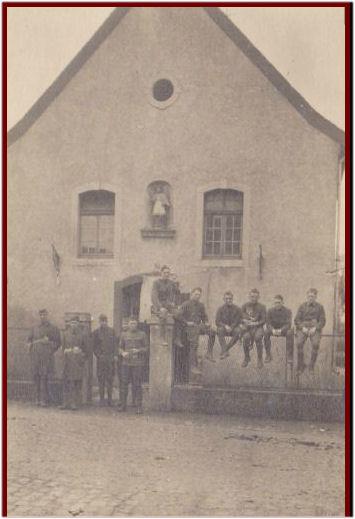

Das wenig bodenständige und ruppige Kripper Völkchen benötigte zu damaliger Zeit dringend eine intensive Fürsorge und verlangte von den geistlichen Betreuerinnen ein hohes Maß an Arbeit, sowie Durchsetzungsvermögen und Fingerspitzengefühl. Bald stellte sich das fürsorgerische Umfeld als äußerst schwierig heraus.Eine hervorragende Vorarbeit leisteten die Schwestern vom Heiligen Herzen Jesu aus dem Kripper Frauenkloster, die in einem Haus aufdem Kripper Batterieweg- dem späteren Sanatorium- untergebracht waren und aus Überzeugung von der dringenden Notwendigkeit einer organisierten gemeinsamen Wohlfahrtspflege tätig waren.

Nach dem Fortgang 1925 folgten die Franziskanerinnen aus dem badischen Erlenbad. Erst waren es drei, nachher vier Schwestern, die neben ihrer Fürsorgearbeit 1930 auch noch das Haus am Batterieweg umbauten. Seit 1934 war das Kloster im Eigentum der Marienschwestern des Apostolischen Bundes von Schönstatt.

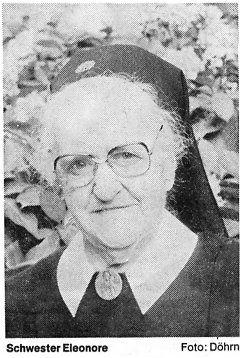

Am 18.November 1934 begannen die Schönstatt-Schwestern mit ihrer Sozialrbeit und der seelsorgerischen Betreuung. Zu den Schwestern der ersten Stunde gehörte die beliebte Schwester Eleonore, sowie die Schwestern Johannita und Fabiola als Krankenschwestern. Die Schwestern betrieben neben der fürsorgerischen Arbeit noch eine ambulante Krankenbetreung und -pflege, richteten eine Nähschule ein und erstmals in Kripp eine Kinderverwahrschule im Johannessaal.

Ihre erste Bleibe fanden die Schwestern im Haus des Pfarrers Brückert auf dem Batterieweg, zeitweise bis zur Bombadierung in der Villa Nagel, im Pfarrhaus hinter der Kirche und später im alten Jugendheim auf dem Batterieweg. 1951 zog die Schwesterngemeinschaft endgültig in das Schwesternhaus in der Mittelstraße 4, unmittelbar an der ehemaligen Volksschule. Das Haus wurde im Zuge der Ortsmittenplanung 1987 abgerissen.

Als

besonderes organisatorisches Talent erwies sich Schwester Eleonore,

in dem sie Veranstaltungen mit Kindern im damaligen Johannessaal

aufführte und mit dem Erlös Bauvorhaben im alten Kindergarten

durchführte. Außerdem unterhielten die Schwestern eine Einrichtung

zur Bildung der weiblichen Jugend.

Das Jugendheim diente den

Schwestern als Bleibe und Schwesternstation mit Kindergarten. 1948

kamen die Schwestern Luzina und Bonvita nach Kripp. Schwester

Eleonore verließ 1935 für einige Jahre Kripp, um das Amt einer

Oberin in Brodorf an der Saar zu übernehmen. 1942 kehrte sie wieder

nach Kripp zurück.

Die

letzten in Kripp tätigen Schwestern waren waren Bonvita und

Eleonora. Trotz ihren hohen Alters ließen bei beiden die Energie,

die Nächstenliebe und die Opferbereitschaft nie nach. Ihre

beeindruckende, charismatische Persönlichkeit, verankert in tiefer

Gottgläubigkeit und gepaart mit viel Güte und Menschlichkeit, war

Vorbild all derjenigen, die jemals mit ihnen in Kontakt waren.

Ganz

besonders Schwester Bonvita besaß das Charisma, eine Atmosphäre

stillen Friedens und warmer Herzlichkeit um sich zu verbreiten. Ihre

menschliche Wärme war für viele Hoffnung auf dem Weg der Gesundung,

oder sie spendete den Sterbenden in der letzten Stunde Trost.

Schwester Bonvita, die sich die Fürsorge der Kranken zum Ziel

gesetzt hatte, widmete sich als hämopathische Krankenschwester über

37 Jahre der Not und der Krankheit, besonders der Hauspflege älterer,

gebrechlicher Kripper Bürger, in grenzen- und selbstloser

Nächstenliebe. Sie war über Kripp hinaus für ihr hämopathischen

Fähigkeiten bekannt. Sie lernte durch ihre Hausbesuche die soziale

Situation der Kripper in ihrer zeit genaustens kennen. Mit schier

unerschöpflichen Vorrat an Güte und Geduld verzehrte sie sich in

selbstloser Nächstenliebe als "Schwester aller Kranken und

Leidenden"

Für viele Kripper ist das erzieherische Wirken von schwester Eleonore, die über drei Generationen im Kindergarten besonders die Akzente in der Vor- und Früherziehung setzte, auch heute noch unauslöschlich im Gedenken rthalten geblieben. Ihre Aufgabe bestand in der offenen Erziehungs- und Sozialarbeit außerhalb des Klostergemäuers.

Die

bis 1975 tätige Kindergartenschwester Eleonora, die sich ab dieser

Zeit als Küsterin für die Belange der Kirche einsetzte, war bis zu

ihrem Abschied aus Kripp noch aktiv, obwohl sie seit 1984 eigentlich

im Ruhestand leben sollte. In Folge des hohen Alters und akuten

Nachwuchsmangels sah sich das Mutterhaus gezwungen, ihre Kripper

Schwestern 1986 auf das Altenteil nach Wildburg bei Vallendar

zurückzubeordern, um ihnen dort den wohl verdienten Ruhestand zu

bieten.

Hier verstarb 1989 Schwester Eleonora und am 11.

Januar 1996 Schwester Bonvita. Unter großer Anteilnahme der Kripper

Bevölkerung wurde sie dort beigesetzt. Über ein halbes Jahrhundert

widmeten sich die Schönstatt-Schwestern ausschließlich karitativ

dem Wohle ihrer Mitmenschen in Kripp und haben auf Grund ihrer

langjährigen Tätigkeit Gewaltiges auf dem Gebiet der

Wohlfahrtspflege, insbesondere für die Armen und Kranken, geleistet.

Mit ihrem Fortgang hinterließen sie in der Sozialstruktur von Kripp

eine große Lücke.

Als Dank und Würdigung für ihr

karitativen Dienste an der Kripper Bevölkerung wurde Schwester

Bonvita zu Ehren schon zu Lebzeiten eine geplante Straße in der

Ortsmitte auf dem ehemaligen Gelände des Schwesternhauses und

Kindergartens nach ihr benannt.

Jud Cahn aus Kripp

von

Willy Weis & Hildegard Funk

Zum Tode des ehemals in Kripp wohnhaften jüdischen Bürgers Erich Cahn.

Seit 1994 beschäftigen wir uns ehrenhalber mit der Aufarbeitung der Ortsgeschichte von Kripp. Bei dieser selbst gestellten Aufgabe befassten wir uns auch mit dem dunkelsten Kapitel Deutscher Geschichte, dem Antisemitismus, wovon leider auch zeitweise eine in Kripp lebende jüdischen Familie betroffen wurde, die wegen ihres Glaubens während der Nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zwischen 1933 bis 1945 aus der bürgerlichen Normalität heraus gedrängt, denunziert, verfolgt und teils dem Holocaust zum Opfer fiel.

Drei

Jahre recherchierten wir in dieser Angelegenheit vor Ort, ohne jedoch

so richtig weiter zu kommen. Dabei fiel auf, dass uns keiner eine

präzise Auskunft geben wollte oder konnte. Das auffällige Verhalten

und Schweigen der älteren Zeitzeugen auf unsere präzis gestellten

Fragen machten uns nun erst recht neugierig.

Auf

der Suche dieser leidvollen Geschichte der ehemals in Kripp wohnenden

jüdischen Familie des Siegfried Cahn gelangten wir einige Jahre

später durch einen eher zufälligen Hinweis einer Kripper Zeitzeugin

auf die Spur des vorletzten überlebenden ehemaligen jüdischen

Mitbürger Erich Cahn von Kripp, der nun nach einer Odyssee unter dem

Namen Eric Murray in Australien lebte. Über 7 Jahre knüpften wir im

schriftlichen Touch ein vertraulich freundschaftliches Band an, um

die Spuren jüdischer Vergangenheit in Kripp zu erhellen. Hier zeigte

sich unser Briefpartner sehr kooperativ.

Wichtige Dorfinterna von

Kripp und eine Menge an Fragen über den schicksalhaften Werdegang

der Familie wurden zum Kontingent Australien ausgetauscht. Dadurch

war es uns möglich, eine fast lückenlose ausführliche Darstellung

über das leidvolle Schicksal der ehemals sechsköpfigen Kripper

Familie nachzuvollziehen.

Über Erich

Cahn gelangten wir auch an seine ältere Schwester Edith in Llanos/

Argentinien. Sie lehnte jedoch jegliche Fragen ab, da es für sie

gefühlsmäßig zu belastend sei und sie an diese schwere Zeit nicht

mehr erinnert werden möchte.

Anlässlich einer bevorstehenden

Stolpersteinverlegung für diese ehemals in Kripp lebende und später

in Wiesbaden deportierte jüdische Familie Cahn erhielten wir in

Kripp angesagten Besuch von engagierten Mitarbeiterinnen des „Aktives

Museums Spiegelgasse“ für Deutsch-Jüdische Geschichte in

Wiesbaden. Nach einem intensiven Austausch an vorhandenem

Informations-und Datenmaterial zwischen den Besuchern Frau Dr. Schaub

sowie Rechstanwältin- und Notarin Karin Rönsch erfolgte eine

persönliche Einladung zur Stolpersteinverlegung am 4. Oktober 2011

nach Wiesbaden-Sonnenberg, vor dem ehemaligen Elternhaus der Mutter

Berta Cahn, geb. Jacoby, in der Schuppstr. 2 (früherer Eingang

Danziger Str. 4), von wo aus sie mit ihren beiden Kindern Ingeburg

Lore und Heribert nach Ostpolen deportiert wurde. Über dieses

traurige Ereignis wurde Erich Cahn in Australien von uns mittels

Pressemeldungen und Fotos informiert.

Wir versuchen nun im nachfolgenden Bericht, den tragischen Lebensweg der ehemals in Kripp wohnenden Familie Cahn während der Nationalsozialistischen Zeit teils mit lokalgeschichtlichem Interesse zu beleuchten.

Kripp, ab 1938 „Judenfrei“

Schicksal

der ehemals in Kripp lebenden jüdischen Familie des Siegfried Cahn

Über

das Schicksal der ehemaligen Kripper jüdischen Familie Cahn wird

hier erstmals berichtet. Nur noch wenige ältere Kripper Bürger

erinnern sich heute an die hilfsbereite und beliebte jüdische

Familie und deren Schicksal mit fortfortschreitender

Brutalisierung der Lebensumstände von Juden im Dritten Reich bis hin

zum Holocaust.

Bis in die Zeit des 1.Weltkrieges wohnten in Kripp eine kleine Anzahl jüdischer Familien, die sich jedoch im Laufe der Jahre durch Wegzug oder altersbedingtes Ableben bis auf die sechsköpfige Familie des Installateurs Siegfried Cahn reduzierte. Konfessionell organisiert gehörten sie zur Remagener Synagogengemeinde, einem seit Anfang des 19. Jahrhunderts bestehenden kleinen jüdischen Rabbinat mit eigener Synagoge, deren Mitgliederzahl sich zwischen 1925 bis 1936 von 31 auf 16 verringerte. 1)

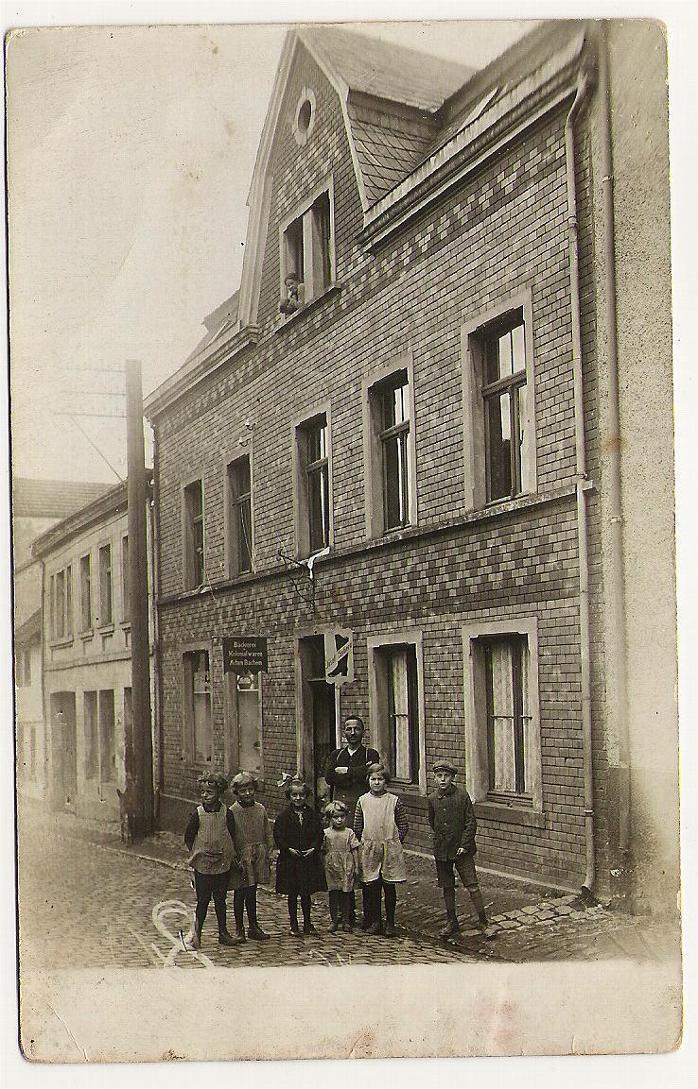

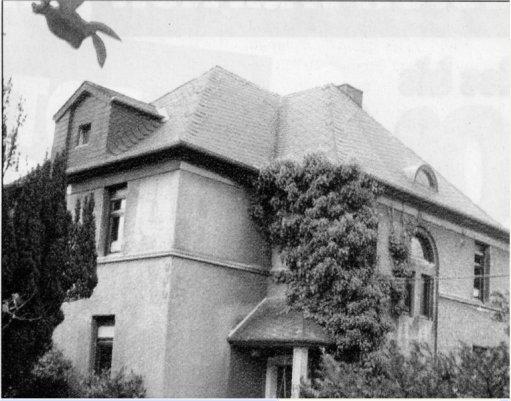

Cahn wohnte seit 1916 mit seiner 1913 in Linz angetrauten Ehefrau Bertha, geb. Jakoby, und seinen 4 Kindern, Edith, Heribert, Erich und Ingeburg Lore in seinem Haus in der damaligen Hauptstraße 85, heutiges Haus der Familie von Berg, Quellenstraße 49, direkt links neben der jetzigen Bäckerei Etscheid.

Sie wurden bis zur beginnenden NS-Zeit von den Einheimischen als ihresgleichen akzeptiert. 2)

Einen amtlichen Siedlungsnachweis für die Existenz der jüdischen Familie Cahn in Kripp ergeben die Einträge der Einwohnerbücher des Kreises Ahrweiler von 1926/ 27 und 1936 sowie das Adressbuch der Industrie- und Handelskammer Koblenz von 1926.

Siegfried

Cahn entwickelte aus politischer Sicht gesehen eine dem damaligen

„Zeitgeist“ aufgeschlossene Richtung. Seine loyale

deutsch-nationale Gesinnung ergibt sich aus der Quartierliste der

zurückziehenden deutschen Truppen nach dem verlorenen 1.Weltkrieg.

Laut Quartierentschädigungsliste vom 11.11.-3.12.1918 wurden der

Familie Siegfried Cahn für die Unterstellung von Pferden und

Einquartierung von Soldaten insgesamt 6,63 Mark vergütet. 3)

Der

Bruder seiner Ehefrau fiel im Ersten Weltkrieg 1918 als

Kriegsfreiwilliger mit 21 Jahren an der Westfront.

Während der Weimarer Zeit war er als Anhänger der „Frei-Rheinland-Bewegung“ in Kripp und Remagen recht aktiv. Der patriotische gesinnte Siegfried Cahn, der seine Familie so „deutsch“ wie möglich ausrichtete, bestritt neben seinem Hauptberuf als Installateur seinen Lebensunterhalt mit Pferd und Wagen als ambulanter Händler mit Obst, Gemüse und Altwaren. Gemeinsam mit seinem Freund, dem damaligen Kripper Friseur Sebastian Lützig, ugs. "de Lützigs Bass" genannt, betrieb er auf den nahe liegenden Jahrmärkten zur Freude der Kinder ein Kettenkarussell, das von ihm auf einer oberen speicherähnlichen Scheibe per Muskelkraft angetrieben wurde.

Kleines graues Haus der Familie Cahn, links neben dem großen Backsteinhaus gelegen

Die

Familie Cahn war im gesellschaftlichen Kripper Dorfleben voll

integriert und die schulpflichtigen Kinder im hiesigen christlichen

Schulbetrieb, die jüngeren Kinder in der hiesigen Verwahrschule mit

eingebunden. In der Kripper Bürgerwelt galt der ugs. genannte "Jud

Cahn" als eine sympathische Erscheinung. 4) Die in Kripp

allseits beliebte Familie bemühte sich sehr mit allen Nachbarn in

freundschaftlicher Beziehung zu leben.

Eine

enge Freundschaft, die über eine gute nachbarliche Beziehung

hinausging, pflegten sie mit der Metzgerfamilie Linden, den Familien

des Ortsbauernführers Rick, Fritz Schäfer, Elli Bachem und Luise

Betzing. Besonders Frau Cahn stand mit ihrem sozialen Engagement der

kinderreichen Kripper Familie Stoffels hilfreich zur Seite, nähte

als exzellente Schneiderin für diese und den Nachbarskindern gerne

unentgeltlich Bekleidung und brachte als Tanzlehrerin vielen Kripper

Mädchen die ersten Tanzschritte bei. Sie stillte nach Angaben ihres

Sohnes Erich einen Sohn der befreundeten Familie Fritz Schäfer und

das Kind Elli Bachem von der neben liegenden Bäckerei.

Der zweite links neben der Schwester ist Erich Cahn, der 2012 in Australien verstorben ist. Rechts neben ihm sein Bruder Heribert, der in Sobibor ermordet wurde.

Der aufkommende internationale Antisemitismus und Ressentiments gegen eine über Jahrhunderte integrierte Volksgruppe, die bisher in Harmonie Seite an Seite mit anderen Bewohnern gelebt hatten, schwappte auch auf Deutschland über und wurde von der aufkommenden politisch rechts stehenden NSDAP aufgegriffen. Die organisierte Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung aus dem öffentlichen Leben vollzog sich nach der Machtergreifung Hitlers in mehreren Etappen mit Diskriminierung, Entrechtung bis hin zur Entwürdigung. Angeblicher Anlass der judenfeindlichen Propaganda der Nazis war der wachsende Einfluss der Juden während der Weimarer Zeit auf Kultur, Wirtschaft und Politik, dem nach der Machtübernahme Hitlers durch entsprechende erniedrigende Judengesetze und Verordnungen entgegen gewirkt wurde. Darunter fielen auch die antisemitischen Kampagnen des reichsweiten „Judenboykotts“ am 1. April 1933 sowie die während des Reichsparteitages der NSDAP verkündeten Nürnberger Gesetze vom 15.9.1935, die eine diskriminierende gesellschaftliche Sonderstellung der Juden zum Schutze der arischen Rasse beinhalteten.

„ Das Reichsbürgergesetz „ entzog allen die nicht deutsch oder artverwandten Blutes waren, das Bürgerrecht. Das „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ verbot u.a. die Eheschließung zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes. Es fanden Überprüfungen der arischen Abstammung statt. Für die Deutschen im "Dritten Reich", die nun als Juden verfemt und ihrer bürgerlichen Rechte beraubt wurden, wurde es immer enger unter der Herrschaft des organisierten Antisemitismus der Nationalsozialisten. Viele Betroffene erkannten, dass es in Deutschland für Juden als „Nichtarier“ und „Staatsangehörige ohne Rechte“ keine Zukunft mehr geben werde. Durch den Entzug jeglicher Existenzgrundlage durch die „Arisierung“, verbunden mit dem ständigen psychischen Druck von täglichen Diffamierungen und Boykottierungen lebten die Cahns in Kripp in einer Atmosphäre sozialer Isolation,Unsicherheit, Angst und großer wirtschaftlicher Not. Die gesellschaftliche Ausschließung und Meidung von der übrigen Gesellschaft empfand die Kripper Familie mit großer Hilflosigkeit und Bitterkeit. Obwohl man früher mit den anderen Ortsbewohner im Einklang zusammenlebte, schauten nun viele Kripper durch die Propaganda verängstigt, betreten weg oder verschlossen ihre Augen. Nur von wenigen war solidarische Hilfeleistungen zu erwarten.

Erste Hassattacken erlebte Erich Cahn schon als 9 jähriges Schulkind auf dem Kripper Schulhof, als seine katholischen Schulkameraden nach dem Katechismusunterricht verbal über ihn herzogen und anfeindeten mit dem Satz: "Ihr Juden habt Jesus umgebracht". 5) Im Laufe der sich steigernden Judenhetze und antisemitischer Entwicklung während der Nazizeit erwägte die gesamte Familie ins Ausland zu emigrieren. Es sollte jedoch anders kommen! Während eines Dämmerschoppens in der seinem Haus gegenüberliegende Gaststätte „Zur Traube“ (heutige "Dorfschenke") ließ Siegfried Cahn sich in einem heftigen Streitgespräch mit einem parteibeflissenen Remagener zu der verbalen Äußerung provozieren, die ungeahnte nachhaltige Folgen und Trennung von seiner Familie zur Folge haben sollte. "Der Hitler kann mich mal am A... lecken" und verließ wutschnaubend das Lokal. „Morje widd där jehollt. Ich sorje dafür, dat där (Cahn) fott kütt“ (Morgen wird Cahn geholt. Ich sorge dafür, dass Cahn weg kommt) gab der Nazibesessene den verweilenden Gästen, unter anderem Cahns Freund Fritz Schäfer zu verstehen und dass er von diesem Vorkommnis Meldung mache und Cahn morgen mit Sicherheit abgeholt würde. Schäfer, sich der akuten Gefahr bewusst, warnte daraufhin Cahn und riet ihm noch in der gleichen Nacht zur Flucht. Mittels blauem Monteuranzug und einer geschulterten Hacke getarnt floh dieser 1936 zu Fuß nach Luxemburg und entging somit Hitlers Schergen. 6) Die Absicht, seine Familie später nachzuholen, gelang ihm jedoch nicht.

Nur weil sie Juden waren, wurde diese angesehene und hilfsbereite Kripper Familie von den Nazis unterdrückt und diskriminiert. Kein Geschäft durfte ihnen etwas verkaufen. Aber – da war doch noch die nächste Nachbarschaft und einige echte Freunde. Trotz Verbots im Umgang mit Juden streckten sie aus Mitgefühl und Hilfsbereitschaft den Cahns die hilfreiche Hand aus, soweit es eben möglich war. Einige suchten Balance zu finden um sich selbst nicht zu gefährden. Um ihre Kripper Bekannten und Freunden nicht der Gefahr auszusetzen, von Denunzianten als "Judenfreund-oder knechte" angeschwärzt zu werden, gingen die Cahns nach außen hin auf Distanz zu diesem Personenkreis. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten bemühten sich diese dennoch, der Familie Cahn beizustehen, indem sie ihr in irgendeiner Weise halfen. Und seien es nur zugedachte Lebensmittel, die man unbemerkt am Tage in den Gärten versteckte, damit diese von den Betroffenen nachts abgeholt werden konnten. Hier werden die vorgenannten Kripper Freunde und Bekannten von dem Sohn Erich besonders erwähnt. Diese Solidarität war der einzige schwache Trost, den der Mutter Cahn mit ihren Kindern in dieser Zeit noch blieb. Den Unterhalt ihrer Familie bestritt sie während der Abwesenheit ihres Mannes als gelernte Schneiderin mit vielen kleinen Gelegenheitsarbeiten, u.a. mit heimlichen Zuschneidern beim Schneider Betzing.

Durch

die zunehmenden Pressionen gegen die Juden total verarmt, verkaufte

Frau Cahn zur Sicherstellung ihrer Existenz das Haus an der

zwischenzeitlich umbenannten

damaligen Hermann-Göring-Strasse, heute Quellenstraße 49, unter

Wert für 6000 Reichsmark an eine Remagener Familie und zog mit den

Kindern Heribert und Ingeburg- Lore zu ihrem verwitweten Vater Meyer

Jacoby nach Wiesbaden-Sonnenberg, Danziger Str. 4, um mit diesem

gemeinschaftlich von ihrer „Substanz“ zu leben. 1939 erbte sie

dieses Haus nach dem Ableben ihres Vaters.

Nun

war Kripp, wie es für die „Parteieifrigen“ im damaligen

Zeitjargon hieß, ab 1938 endlich „Judenfrei“.

Das obige Bajonet wurde auf dem Grundstück des Jud Cahn 2005 ausgegraben. Die Länge des Bajonet beträgt 51 cm, Klingenlänge 40 cm, Klingenbreite 24 mm. Die Spitze ist mittig auslaufend, und die Hohlkehle befindet sich auf der gesamten Klingenlänge. Das Bajonet ist nachweislich aus dem 2. Weltkrieg, weil erst ab Juli 1942 die Griffe aus Bakelit hergestellt wurden. Bei dem auf Cahn''s Grundstück ausgegrabenem Bajonett handelt es sich um das amerikanische Modell E05. Es ist in seiner Grundform (Holzgriffschalen, Leinenscheide) ab 1905 in den U.S. Streitkräften geführt worden.

Die

älteste Tochter Edith, die nach Angaben von Zeitzeugen zur

katholischen Kirche konvertierte und in Linz einen holländischen

Schiffer aus Duisburg heiratete, konnte nachdem für sie die Grenze

der Hoffnungslosigkeit überschritten war rechtzeitig dem Leid der

Zeit entgehen, in dem sie 1936 das Reichsgebiet verließ und über

Spanien nach Südamerika emigrierte. Sie lebte in Llanus nahe Buenos

Aires und verstarb dort 2005 im Alter von 90 Jahren. 7)

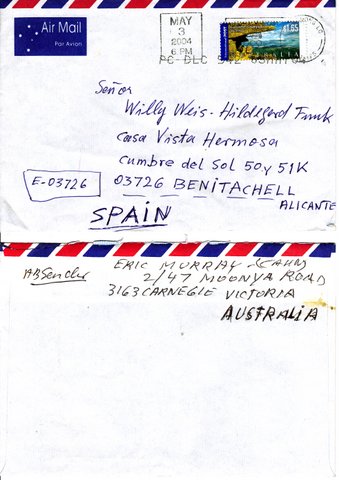

Der

Sohn Erich (*7.3. 1923 in Kripp) verließ im März 1938 Kripp und

besuchte in Köln eine jüdisch technische Schule. Nach eigenen

Angaben emigrierte er 1939 nach Britisch Palästina, dem heutigen

Israel und gründete dort eine Familie. 1954 stellte er aus Herzliya/

Israel einen Wiedereinbürgerungsantrag an die Stadt Köln. Auf

der Suche nach einer politischen Heimat und beruflicher Zukunft

versuchte er ab Januar 1957 in Deutschland wieder Fuß zu fassen,

entschloss sich jedoch nach kurzem Aufenthalt in der Schweiz im

Dezember 1959 mit seiner Familie nach Australien zu emigrieren, wo er

unter dem Namen Eric Murray in Carnegie/ Victoria lebte. Mit

der „Endlösung der Judenfrage“ auf der Wannsee-Konferenz am 20.

Januar 1942 wurde das Schicksal der ehemals in Kripp lebenden

jüdischen Familie endgültig besiegelt.

Drei

Jahre nach der Übersiedlung nach Wiesbaden ereilte Mutter Cahn dort

mit ihren beiden Kindern 1942 das jüdische Schicksal, indem sie von

der Gestapo abgeholt und zum Sammelplatz an der Synagoge der

Wiesbadener Friedrichstraße 33 verbracht wurden. Über die

Viehverladerampe des Wiesbadener Bahnhofsgelände deportierte man am

10.6.1942 die ehemaligen Kripper Bürger und weitere Juden mit der

Reichsbahn, Zug Nr. „Da 18“, über Frankfurt nach Lublin im

besetzten Ostpolen, wo eine „Selektion arbeitsfähiger Juden“

zwischen 16 bis 60 Jahren für das Lager Maidanek statt fand.

Nichtverwendungsfähige sowie Frauen und Kinder wurden zur

Vernichtung nach Sobibor transportiert und dort ermordet. Dies traf

auch für den 22 jährigen Sohn Heribert zu, der, weil etwas geistig

behindert, nicht für den Arbeitseinsatz Maidanek „selektiert“

wurde. 8)

Das

Lager Sobibor war ein reines Vernichtungslager ohne Unterkünfte oder

lagermäßigen Einrichtungen für die Deportierten, unmittelbar an

der Bahnlinie auf freien Feld in einer Größe von 400 x 600 m Größe

gelegen. Die "fabrikmäßige" Tötung der ankommenden

Transporte fand in 6 Gaskammern aus Ziegelsteinen sofort innerhalb

von 3-4 Std. statt. Mittels eines fest

installierten 8 Zylinder Motor mit 200 PS wurden Abgase in die

Kammern eingeleitet. Nach einem qualvollen 20 minütigen

Erstickungstod durch Kohlenmonoxyd wurden die Leichen unmittelbar

nach dem Vergasen der Masse wegen zuerst von Arbeitskommandos in 60 x

20 m Gruben vergraben, später exhumiert und in dem dortigen

Krematorium verbrannt.

Insgesamt wurden dort 250.000 Juden ermordet, davon alleine im Todesjahr der ehemals Kripper Familie 101.370. Das Lagerkommando bestand aus 20-30 SS- Angehörigen und 90-120 „Hilfswilligen“, unter anderem später auch der berüchtigte Ukrainer John Demjanjuk (+ März 2012) als „Hilfswilliger“ tätig. Lagerleiter der „Todesfabrik“ Sobibor vom April bis September 1942, also zur Zeit der Ermordung der Familie Cahn, war ein Obersturmführer Franz Stangl. (© MediaWiki)

Außer den Angehörigen der ehemaligen Kripper Familie, die sich durch Flucht oder Emigration rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, endete der antisemitische Naziterror für die 50jährige Berta Cahn, geb. Jakoby, den 21jährigen Sohn Heribert und der 11jährigen Tochter Ingeburg Lore im Vernichtungslager Sobibor tödlich, wo sie im Juni 1942 von SS- Schergen ermordet wurden. 9)

Die

damalige Hilfeleistung der Kripper Freunde in der Not blieb nicht

unvergessen. In den Notjahren der Nachkriegszeit schickte die in

Argentinien lebende Edith Cahn der Familie Föhr Lebensmittelpakete

aus Argentinien.

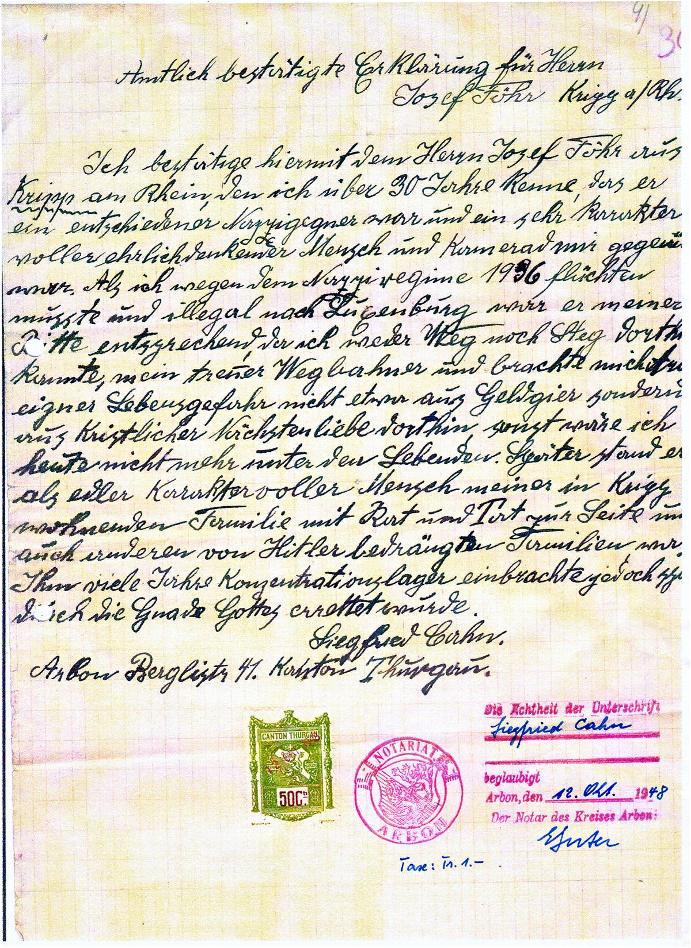

Siegfried Cahn, der sich zwischenzeitlich in

Arbon im Kanton Thurgau/ Schweiz aufhielt, heiratete und verstarb

dort in Winden /TG am 30. November 1967.

1948 entlastete Siegfried

Cahn als ehemaliger Sympathisant der Frei-Rheinland-Bewegung seinen

besten Kripper Freund und Kameraden Josef Föhr, der während der

Nazizeit wegen seiner antinationalsozialistischen Gesinnung als

erklärter Regimegegner in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und

Dachau inhaftiert war, mit einer von einem Schweizer Notar

beglaubigten „Eidesstattliche Erklärung“. Diese

diente dem Kripper in der Nachkriegszeit zu seiner politischen

Rehabilitation. Aus diesem Schreiben geht hervor, dass Josef Föhr

seinen Freund Siegfried bei seiner Flucht nach Luxemburg bis zur

Reichsgrenze hilfreich begleitete 10.)

Mit schrecklicher Gewissheit fielen drei ehemalige jüdische Bürger aus Kripp dem nationalsozialistischen Rassenwahn zum Opfer. Nur weil sie Juden waren, sollten sie nach all den Jahren des Zusammenlebens plötzlich vernichtet werden.

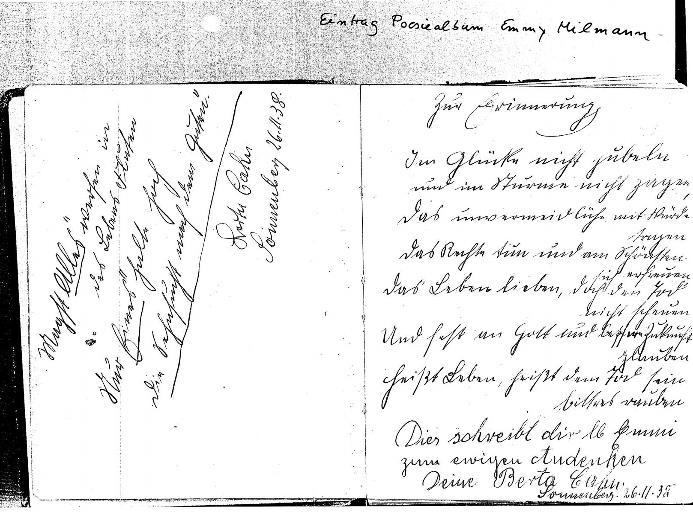

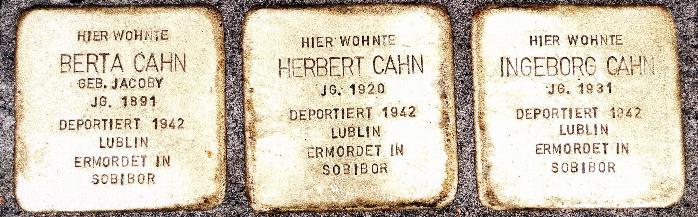

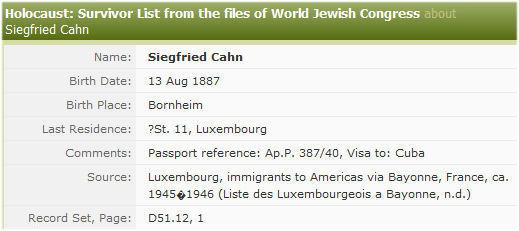

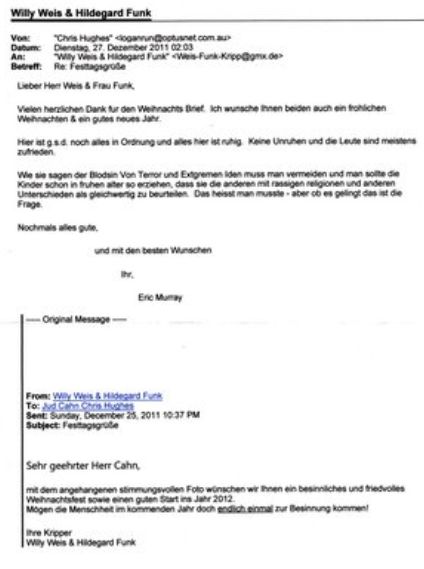

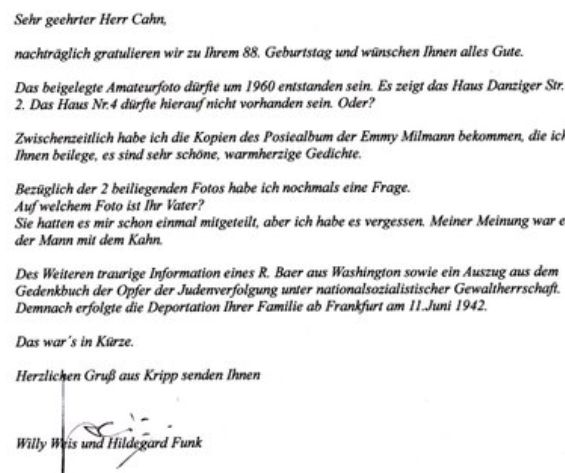

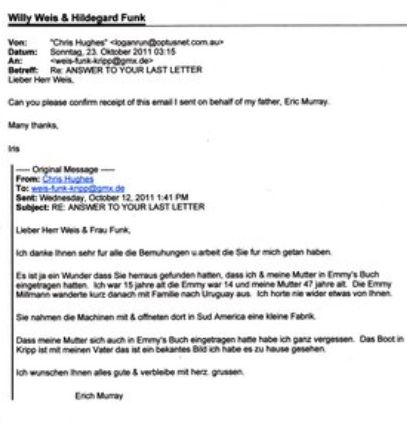

Erich Murray erfuhr nach fast 70 Jahre durch unsere Angaben den genauen Todestag, Todesort und Umstände der Ermordung seiner geliebten Mutter und Geschwister. Eine traurige Nachricht, die ihn zutiefst berührte. Zu seiner großen Freude und Überraschung konnten wir ihm 2011 Kopien einige seiner Gedichte zusenden, die er 1938 einer Emmy Millmann in ihr Poesie-Album schrieb. Unter anderem auch ein Gedicht seiner ermordeten Mutter. Emmy Millmann war eine damalige Spielkameradin aus seiner jüdischen Verwandtschaft, die nach Uruguay auswanderte. Dieses Album wurde aus den Trümmern des abgerissenen Hauses Cahn, Danziger Str.4 geborgen und im Wiesbadener Museum „Spiegelgasse“ für Deutsch-Jüdische Geschichte archiviert.

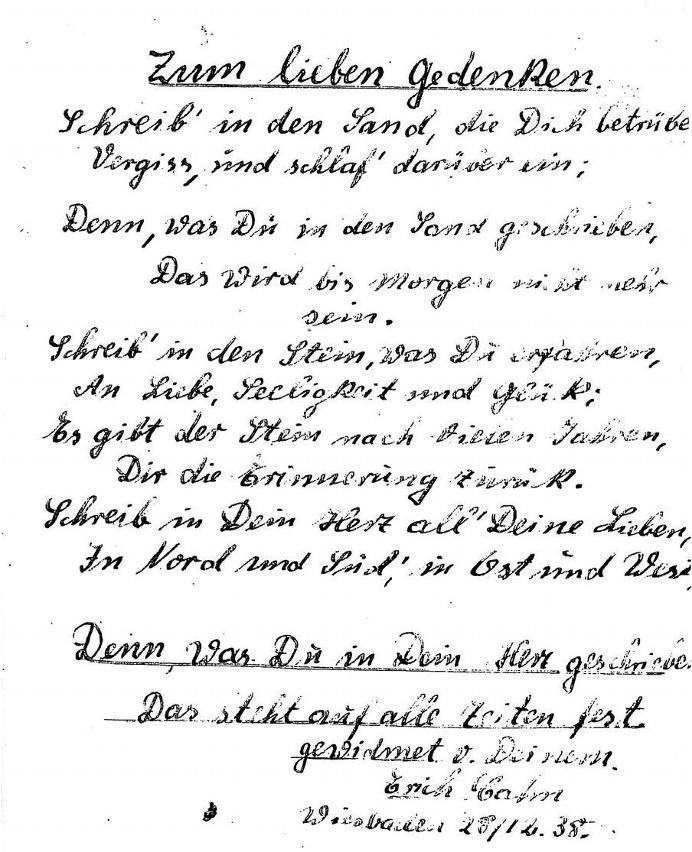

Unsere letzten Mailanfragen vom 13. März 2012 konnte Eric Murray nicht mehr beantworten, denn laut Mail seiner Tochter endete seine schicksalhafte Odyssee endgültig mit seinem Ableben am 1. März 2012. Am 4. Oktober 2011 wurden in unserem Beisein vor dem Eingang des ehemaligen Hauses Cahn in Wiesbaden-Sonnenberg zur Mahnung und steten Erinnerung an das einst „unfassbar Geschehene“ in den Gehwegplatten drei namentliche Stolpersteine verlegt. Dort, wo einst Mutter Cahn mit ihren beiden Kindern zur Deportation abgeholt wurden.

Dieses vom

Kölner Künstler Gunter Demnik initiierte Kunstprojekt der

Stolpersteine „Hier wohnte ...“ ist derzeit das größte

dezentrale Denkmal weltweit.

Nachtrag:

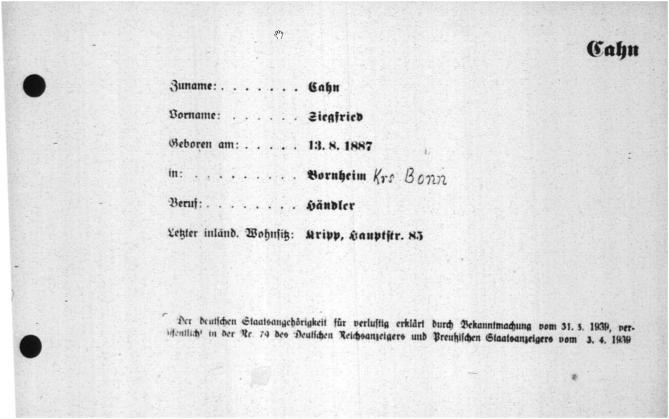

Mit

Bekanntmachungen, veröffentlicht unter Nr. 79 des Deutschen

Reichsanzeigers sowie im Preußischen Staatsanzeiger vom 3.4.1939,

wurde Siegfried Cahn in Abwesenheit die deutsche Staatsbürgerschaft

zum 31.3.1939 aberkannt und für verlustig erklärt.

Des weiteren konnte in Erfahrung gebracht werden, dass Siegfried Cahn um 1945/46? von Luxemburg über Bayonne (F) nach Cuba gelangte, um von dort aus in die USA zu immigrieren.

Siegfried Cahn * 13. 8.

1887 Bornheim/ Bonn; + 30. 11.1967 Winden TG , Schweiz

1. Ehe 1913

in Linz mit Berta, geb. Jakoby

1916-1936 whft. Kripp

1936

Flucht nach Luxemburg/

31.5.1939 Aberkennung der deutschen

Staatsangehörigkeit

Immigration 1945/46 ? über Bayonne (F) via

Cuba nach USA

später Emigration in die Schweiz ( Arbon

Berglistr.41,Kanton Thurgau)

2. Ehe in der Schweiz nach 1945

+

30.11.1967 in Wingen/ TG (Schweiz)

Berta Cahn, geb.

Jakobi *4.2.1891 Wiesbaden-Sonnenberg,

1913 Eheschließung mit

Siegried Cahn in Linz

1916-1938 whft. Kripp

1938 verzogen nach

Wiesbaden-Sonnenberg, Danziger Str. 4, (heute Schuppstr 2)

+

10.6.1942 deportiert, ermordet im Juni 1942 im Vernichtungslager

Sobibor / Südostpolen

Edith

Cahn * 22.7.1914, vermutlich in Linz/Rhein

• °° (Herrn

OELLERS, emigrierte 1935 vorab alleine nach Argentinien)

• 1936

emigrierte nach Argentinien (Edith Cahn)

• + 12.1.2005 in Llanos

Buenos Aires /Argentinien mit 90 Jahren

•

Heribert Cahn

* 18. 3. 1920 in Kripp,

bis 1938 whft. Kripp

1938 verzogen

nach Wiesbaden

10.6.1942 deportiert, + ermordet im Juni 1942 im

Vernichtungslager

Sobibor / Südostpolen

Ingeburg-Lore

* 17.1.1931 in Kripp,

bis 1938 whft. Kripp

1938 verzogen nach

Wiesbaden

10.6.1942 deportiert, + ermordet im Juni 1942 im

Vernichtungslager

Sobibor / Südostpolen.

Erich Cahn

* 7.9.1923 in Kripp

bis März 1938 whft. Kripp

3/1938 Köln

(Jüd.-Techn. Schule)

3/1939 Emigration nach Britisch-Palästina /

Familiengründung

1954 Antrag auf Wiedereinbürgerung an die Stadt

Köln

1957-1959 Aufenthalt Deutschland /Schweiz

1959

Auswanderung nach Carnegie/ Australien

2012, 1. März , Eric

Murray nach Angaben seiner Tochter verstorben

Vermerk: Die

Nachkommen der Familie Eric Murray (Erich Cahn) wurden hier nicht

aufgeführt. (Datenschutz). Fast alle Personendaten wurden der

umfang- reichen Korrespondenz von Eric Murray entnommen.

1.)

Städtebuch Rheinland- Pfalz und Saarland, 1964, Prof.. Dr. E.

Keyser, S.359, Nr. 15e, Kolhammer- Verlag)

sowie Statistik des

Arrondissement Bonn 1808: Remagen 21 Juden, Gemeinde Chronik

Niederzissen, S. 503

2.) Schriftliche Angaben Eric Murray ( Erich

Cahn)

3) LHKO 635/ 593).= Quartierliste

4.) mündliche Aussage

des Zeitzeugen Ludwig Rüth

5.) wie 2

6.) Angaben von Fritz

Schäfer und Michael Schumacher+ 7.) Gertrud Schäfer, Kripp

8.)

Wiesbadens jüdische Juristen, v. Rolf Faber und Karin Bönsch,

Wiesbaden 2011, S.23, Fußnote 45

9.) mündliche Angaben und

schriftliche Nachweise aus Archivunterlagen durch Frau Dr. Schaub

sowie Karin Rönsch, Rechtsanwältin und Notarin, beide Wiesbaden

und freiwillige Mitarbeiterinnen des „Aktives Museum Spiegelgasse“

(AMS) für Deutsch-Jüdische Geschichte in Wiesbaden, sowie

Bundesarchiv Stand 2.9.2010 unter

www.bundesarchiv.de/gedenkbuchg/directory.htm, sowie

10.)

Notariell beglaubigte Erklärung des Erich Cahn vom 12.10.1948

Quellen:

Schriftliche Angaben der überlebenden Familienmitglieder

a.) Korrespondenz mit Eric

Murray (Erich Cahn), Carnegie/ Australien.

(+ 1.3.2012)

b.)

Edith Oellers, geb. Cahn aus Argentinien lehnte in einem kurzen

Schrift-wechsel Auskünfte über ihre Person und dem

Familienschicksal generell mit der Begründung ab, dass sie die

Tragödie mental nicht noch einmal durchleben möchte. (+ 2005),

sowie mündliche Angaben der Zeitzeugen Fritz Schäfer +, Löhndorf ;

Eheleute Katharina und Michael Schumacher + ;Eheleute Georg + und

Gertrud Schäfer; Margarethe Föhr +, alle Kripp

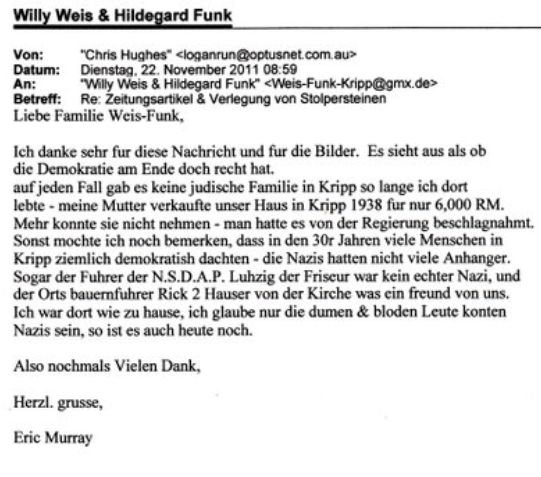

Anhang der Korrespondenz mit Eric Murray aus Australien

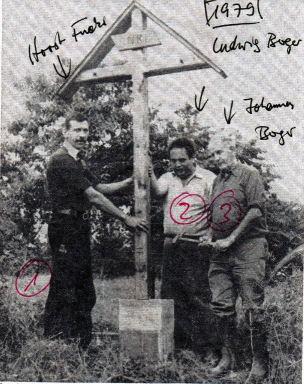

Kripper Pfarrheim

von Willy Weis & Hildegard Funk

Nach

dem Kapellenbau in Kripp wuchs stetig eine kleine Glaubensgemeinde

heran, die seit 1803 als Filiale im Pfarrverband Remagen stand, aber

schon in frühen Jahren den Wunsch nach Unabhängigkeit hegte.

Unermüdlich versuchten die Kripper Gläubigen , sich von der Pfarrei

Remagen zu lösen.

Pfarrer Windeck, der diese Bestrebungen der jungen Gemeinde unterstützte, richtete 1835 ein Gesuch an den damaligen preussischen König Friedrich Wilhelm, in Kripp einen Vikar anstellen zu dürfen. Zur Begründung führte er die Entfernung zu Remagen und die wachsende Seelenzahl der Kapellen-gemeinde von 310 Köpfen an. Der Weg für Alte, Gebrechliche und Kinder war bis zur eigentlichen Pfarrkirche in Remagen zu weit, und die Wege waren je nach Witterung unpassierbar und derart schlecht, dass 1843 für das "Richten der Schuhe des Pastors bei 1,5 Jahren Dienstweg" im sogenannten oder auch Kirch-enrechnungsbuch ein Betrag von 20 Silbergroschen ausgewiesen wurde. Für die Dotierung schlug Pfarrer Windeck 500 frs. jährlich vor, weitere 500 frs. sollten aus Remagener Pfarrobligationen frei gemacht werden, während Kripp selbst für eine freie Wohnung Sorge tragen sollte. Als das Gesuch negativ beschieden wurde, sorgte Kripp für sich selbst und lieh sich auswärtige geistliche Herren aus, um den Sonntags= gottesdient feiern zu können. Ab 1842 zelebrierte der jeweilige Remagener Kaplan die Frühmesse, und ab 1858 zahlte die Gemeine Kripp 50 Taler Vergütung an Pfarrer Knöppel für den Kaplan zwecks Abhalten eines Hochamtes.

1864,

fast 100 Jahre nach Errichten der Kapelle, bildete sich ein

Kirchenvorstand, um die Loslösung von Remagen zu erreichen. 1876

erscheint Kripp mit einer eigenen Kirchenrechnung.

Der

Kapellenvorstand wurde im 1877 in Folge des Kulturkampfes aufgelöst

und zur Übergabe des Kapellenvermögens an die Remagener Pfarrei

aufgefordert. Unter dem Vorsitz von Johann Kirchbaum reagierte der

Kapellenvorstand empört. Alle Tricks und Mittel wurden gefunden,

damit die Übergabe des Vermögens an Remagen heraus gezögert werden

konnte. Das dies den Kripper Gläubigen nicht einerlei gewesen ist,

geht aus dem regen Schriftwechsel des Remagener Vorsitzenden des

Kirchenvorstandes Schneider mit den Behörden hervor, in dem er sich

höheren Ortes mit geharnischten Schreiben über das Kripper

Verhalten beschwerte:"Wie Euer Wohlgeboren ersehen, haben die

Kripper einen Staat im Staate bildend die Angelegenheit schon auf

eigen Faust geordnet."

Zur

Errichtung einer eigenen neuen Kirchenanlage und zur Dotierung einer

Pfarrstelle, förderte dann auch Pfarrer Lenzen durch eine großzügige

Stiftung die Abtrennung von Remagen. 1896 kam die kirchliche Behörde,

nachdem sich bereits 48.000 Mark im Fond Lenzen angesammelt hatten,

dem Wunsch der Kripper Gläbigen nach und ernannte Kaplan Rohsmann

zum Vikar von Kripp.

Diesem

Vikar, der sich schon seit langem der Filiale Kripp mit gamnzem

Herzen angenommen hatte, verdankt die Pfarrei Kripp sehr viel. Er war

es, der den lang gehegten Wunsch nach einer Kapellengemeinde zum

Abschluss brachte. Dieses Ereignis, vom Remagener Kirchenvorstand am

10.März 1910 beschlossen, vom Bischof Korum am 29.August 1910

urkundlich beglaubigt und von der königlichen Regierung Coblenz am

26.September 1910 bestätigt, wurde öffentlich von der Kanzel in

Remagen und Kripp bekannt gegeben.

Der Bau des geräumigen Pfarrhauses aus Ziegelsteinen, unmittelbar hinter der Kirche, war die letzte Tat des stets emsigen Kripper Vikars Rohsmann. Im Folgenden bemühte er sich um die vollkommene Selbständigkeit, die er jedoch leider nicht mehr erlebte. Am 2.Oktober 1914 verstorben, fand er die letzte Ruhestätte in seinem geliebten Kripp.

Endlich erfolgte vier Jahre nach Antrastellung am 31.Oktober 1918 die kanonische Dismembration und Errichtung der Pfarrei, die urkundlich am 1.Dezember 1918 in Kraft trat. Bei Erhebung zur selbständigen Pfarrgemeinde fanden nach behördlich vorgesehenen Wahlen für die neue Kirchen-Gemeindevertretung folgende Personen erstmals Aufnahme: Peter Brenner (Vorsitzender), Gustav Grundmann (Stellvertreter), Hermann Blank, Michael Rick, Jakob Blank, Jakob Geef, Joh. Hubert Zihs, Anton Rick, Michael Palm, Johann Tempel, Michael Breuer, Severin Luchs, Jakob Tempel, Johann Hammer, Hugo Laudi und Christian Betzing.

Die

Pfarrei Remagen, zu der Kripp von 1803 bis 1908 als Filiale gehörte,

war bis zum Jahr 1802 dem Erzbistum Köln angegliedert. Danach kam

sie zum Bistum Aachen, bis sie dann im Jahr 1824 durch die Umsetzung

der Bulle "De salute animarum" von 1821 dem Bistum Trier

zugeschlagen wurde. An eigenen, in Kripp angestellten Geistlichen

versahen ab 1909 Johannes Rohsmann, Vikar zu Kripp bis 1914, Josef

Adolf Brückert von 1914 bis 1918 als Vikar, von 1918 bis 1931 als

Pfarrer und von 1930/31 bis 1936 Pfarrer Anton Halft ihre

seelsorgerische Tätigkeit. Die Pfarrei wurde 1936 von Pastor Dr.

Emmerich Wilhelm Keller übernommen, der durch seine verbalen

Angriffe gegen das NS Regime wegen "staatsabträglicher

Aeußerungen" von der Gestapo verhaftet und in Verhören

terrorisiert wurde. Wegen seiner oppositionellen Haltung wurde ihm

ein Sicherungsgeld von 100 Reichsmark auferlegt, es wurde ein

Unterichtsverbot verhängt und er wurde vom Oberlandesgericht Köln

wegen der genannten Vorwürfe zu 500 Mark Geldstrafe verurteilt. Ein

tragischer, tödlicher Verkehrsunfall riss den von rastloser Energie

erfüllten Menschen am 25.April 1951 aus seinem schaffensreichen

Leben.

Pfarrer

Josef Kern übernahm die seelsorgerische Tätigkeit in Kripp bis

1968. Zur weiteren seelsorgerischen Betreuung wurde nachfolgend eine

"unio aeque principatis" der beiden Pfarreien Peter und

Paul in Remagen und Johannes Nepomuk in Kripp mit entsprechender

Stellenbesetzung eines Vikars in Kripp am 15.Juni 1968 beschlossen,

jedoch aus Priestermangel am 21.August 1986 wieder aufgelöst. Die

Grunddienste werden von der Pfarrei Peter und Paul im Pfarrverband

übernommen. Sie ist Ansprechpartner für alle religiösen

Angelegenheiten und für solche Angelegenheiten wie Taufscheine, sowie Messbestellungen, Aufgebote

usw., die dann im Pfarramt Remagen erledigt werden.